详细剧情

在20世纪初印度孟加拉的一个小村庄里。生活的艰辛使得村里穷苦人家充满了苦闷、忧虑与不和。哈里哈尔写了一首首诗,一个个剧本,但到处碰壁,无法出版。六年过去了,哈里哈尔家的房子更加破败不堪,贫穷一步不舍地伴随着他们。无穷无尽的烦恼,纠缠着他们。富人丢了东西,就赖杜尔加偷走了,尽管妻子萨尔博加娅不愿忍受这种侮辱,却也只能拿孩子撒气。哈里哈尔希望通过一举成名来重振早已破落的“门第”,可是,他每月八个卢比的微薄收入,以及沉重的家庭负担,致使他始终无法实现其各种美好的计划,就连维持家里人填饱肚子也做不到。他只好去异地他乡寻找一条出路,进城去赚了一笔血汗钱,谁料回到家时,等待他的却是巨大的灾难:暴风雨把房子冲塌了,十二岁的女儿杜尔加也病死了,萨尔博加娅痛哭起来。见此凄惨情景,哈里哈尔只好带领着妻儿离开故乡,去另谋生路,只有杜尔加长眠在这里。

长篇影评

1 ) 雷伊与[大地之歌]

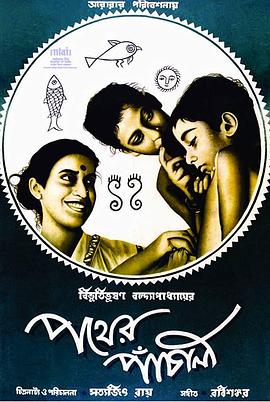

要论印度电影在国际上最知名的代表,生于加尔各答的萨蒂亚吉特·雷伊绝对首当其冲要被拎出来。他拿过金狮、金熊,以及威尼斯国际电影节和奥斯卡金像奖的终身成就奖,黑泽明、戈达尔这些电影大师为其背过书。他初入影坛,便以阿普三部曲扬名海外,细腻温和地展现了一个普通印度家庭的悲欢人生,是印度电影不朽的经典。

按照中国人的说法,萨蒂亚吉特·雷伊算是含着金钥匙出生,而且还是书香门第。他的祖父是创办了儿童杂志的企业家(经营出版生意)、作家和插画艺术家,他的父亲是有名的孟加拉语诗人。不幸的是,1923年,即雷伊出生两年后,父亲便去世了。他由母亲照顾到大,在加尔各答大学完成学业,拿到物理学学位。

雷伊的兴趣并不在自然科学上,毕业后,又去了泰戈尔创办的国际大学的艺术学院学习。1943年,他在加尔各答的一家英属广告公司担任美术设计,工资很低,所以同时还为一家出版社工作。正是在这家出版社,雷伊遇到了他的处女作[大地之歌]的同名原著小说,激发了他的电影创作欲。

作为电影爱好者,1947年,雷伊和同好创办了加尔各答电影协会,广泛涉猎欧洲及好莱坞电影,萌生了拍电影的念头。他第一次与专业的电影摄制团队合作,是在1949年。

法国导演让·雷诺阿此时在印度拍摄[大河],他被聘为外景助理。1950年,雷伊被公司派去伦敦总部,借机在那里看了大量最新电影。维托里奥·德西卡的[偷自行车的人]启发并激励了他奔向电影导演之路。

[偷自行车]的新现实主义手法——非专业演员主演、低成本制作、真实环境拍摄,给了雷伊执导电影的方向。[大地之歌]正是一部在真实环境拍摄的由“业余者”完成的低成本电影。雷伊找遍了孟加拉地区的制片商,没人愿意投资这样一部看不到市场前景的现实主义电影。不得已,他用自己的积蓄启动拍摄。

西孟加拉邦政府资助了这部电影,但据说是出于一场误会。雷伊的母亲托关系让他见到了邦首席部长,部长听到片名“大地之歌”(孟加拉或英语片名直译为“小路之歌”),以为这是一部正面宣传印度修路的电影,于是让雷伊去一个社区发展项目处领取资金。

事实上,[大地之歌]不仅和修路毫无关系,也与独立不久的印度民族主义情绪没有关联。深究起来,它甚至让印度政府和人民“脸上无光”——贫穷村庄里的阿普一家,生活寒酸,完全看不到新印度的希望。

雷伊用了两年半的时间艰难拍完[大地之歌]。那时,他还在广告公司工作,只能在周末拍摄。剧组的大部分成员都是初次接触电影,毫无经验。曾有制片商愿意投资该片,但要求修改剧本,被雷伊拒绝。

1954年,纽约现代美术馆的工作人员为筹备中的印度艺术展来到加尔各答,雷伊向他们展示了[大地之歌]的剧照,获得在纽约现代美术馆首映的机会。几个月后,导演约翰·休斯顿为自己的电影到印度寻找外景,受纽约现代美术馆之托,探班[大地之歌],看完拍摄和片花后,赞不绝口。

1955年,[大地之歌]在纽约现代美术馆首映,反响热烈,之后在美国上映八个月。次年,影片入围戛纳国际电影节主竞赛,雷伊自此一鸣惊人。

《印度时报》给出了极高的评价,称“将它与其他印度电影进行比较是荒谬的”。英国自由电影运动的代表导演林赛·安德森也撰文称赞该片。不过,法国新浪潮导演弗朗索瓦·特吕弗却给了一个不屑的评价:“我不想看农民用手吃饭的电影”。

在印度,[大地之歌]当然也引起了争议,最突出的论调便是对影片表现印度落后一面的不满。1957年,纳尔吉丝主演的电影[印度母亲]上映,激起印度民族主义热情。这部电影站在了[大地之歌]的对立面,表现了印度人民建设国家的决心。

很多年以后,作为印度精神的代表,纳尔吉丝严厉批评了[大地之歌],认为它只是一部用贫困的印度满足西方人想象的电影。这种批评几乎可在所有国家的现实主义电影上看见。

[大地之歌]的魅力显然不在于贫困现象本身,而是对阿普一家超越时代与地域局限的表现。他们的身上并非如批评者所言,只有消极的贫困。批评者不愿看到的贫穷,正是他们生存的底色,塑造了他们的人格,框住了他们的人生。他们挣脱贫穷的欲望,有所有人可以共情的瞬间。

有了[大地之歌]的成功后,[大河之歌]的制作变得十分顺利,仅用一年多便完成。1956年,[大河之歌]获得威尼斯电影节金狮奖。也是在此时,雷伊有了要完成阿普三部曲的想法,于是便有了[大树之歌](1959)。

2 ) 简单的随笔。

10.0 一,经历过类似生活的人,可能会有一种莫名的亲切感。电影对农村生活的刻画,自然、真实。除了一些文化元素外,感觉在照镜子。 二,以一的视角来看,电影中呈现的苦难,不是物质层面的艰难,而是背井离乡的无奈,或者说是文明变迁把人作为动物的天性在慢慢消磨殆尽。姑婆与姐姐的离去,诚然充满悲剧色彩,但这真的是苦难么? 三,这几年一直在意个体意识与存在意义。今天突然注意到,宗族对个体的影响。如果说人是群居动物,那他所在的群体大意指的是他所在的宗族吧。(之前一直认为,群居是因为离不开社会其他人的协助。可是,生存的竞争性使得社会看起来在“养蛊”罢了。有合作,但竞争更多。人作为动物的群居性不应在此。) 四,宗族的消失,血脉的疏远,我们每个人,背井离乡,渐行渐远。

五,观影时不自觉想到伊利亚卡赞的《美国 美国》。二者同样是背井离乡,却有完全不同的观感。想到此处略感酸楚。

最后,感谢有人记录这种存粹的、独特的、记忆中的乡村生活。

3 ) 在人间--雷伊与《阿普三部曲》

在2015年,《阿普三部曲》全新修复后终于和观众见面了,在纽约的放映超乎意料地受欢迎,不得不延期加映。在年底CC发行的蓝光影碟花絮中记录了这次历时20余年的修复之路,影片原版拷贝在英国亨德逊仓库存放时发生火灾意外,破损严重,在CC联手意大利博洛尼亚修复实验室长时间的艰苦工作之后,三部曲终于以高清面貌重新呈现在观众面前,这也成为了2015年世界影坛的一件大事。多灾多难的《阿普三部曲》似乎也和电影本身的剧情一样,在历经磨难之后终于重见光芒。

雷伊拍摄《大路之歌》(1955)的本身经历也足够传奇。由于投资的关系,影片拍拍停停,雷伊通过朋友筹集资金,当掉妻子的珠宝,从平面广告业转行拍电影的雷伊认定这可能就是自己的唯一一部电影作品了。成长于加尔各答书香门第的雷伊,父亲是有名的作家却英年早逝,机缘巧合,当雷诺阿到印度拍摄《大河》(1951)时,雷伊参与的前期的准备工作,他刚因为阿普小说创作封面和插图而小有名气,雷伊得到了雷诺阿的鼓励,让他把这部关于阿普的著名孟加拉小说搬上银幕。之后广告公司让他去英国出差,他看到了德西卡的名作《偷自行车的人》(1948),这让雷伊下定决心投身电影业,要改变印度电影那种浮夸肤浅的娱乐风格。《大路之歌》的摄影、配乐、部分演员都是第一次拍电影,但这不妨碍理想的力量最终成就了这部杰作。

在这个普通的孟加拉小乡村里,在20世纪20年代,现代化的浪潮还未到来,繁茂的树林和清澈的池塘,广袤的稻田,苍天大树,典型的孟加拉乡村,阿普一家就生活于此。第一部作品中大量诗意的细节取代了故事本身,雷伊放弃了“讲述”,而选择了“叙述”,因为讲诉只是事件的发生,而叙述却告诉我们为什么会发生。景深镜头和纵深机位总是扑捉这一家人的不同状态,有点理想化而缺乏责任感的父亲、坚强负担一切家务的母亲、天性快乐却有偷盗癖的姐姐、随遇而安的老姑母,这些人陪伴着阿普的童年时光,和那些卖零食的小贩、节日演出的剧团、可笑的老师和势力的邻居共同组成了这幅生机盎然的孟加拉生活画卷。人与自然的融合在印度电影中总是如此和谐和富有力量,雷伊将细节做到了极致,比如说阿普第一次亮相的镜头,姐姐杜尔加来叫被毯子全部包裹着睡觉的阿普起床,她找到了一个缝隙,然后用手撑开了阿普的眼睛。这是多么生活化有创意的镜头,在《大树之歌》的开头,阿普亮相,雷伊先给了他那破烂的窗帘一个洞的镜头,然后转到正在床上睡觉的阿普。细节的链接在三部曲中比比皆是,让人感叹雷伊细腻的剧本和镜头设计。

当然生活不仅仅是美好的,三部曲中贯穿着死亡。第一部《大路之歌》中姐弟情如此动人,但姐姐临终前伸向母亲的双手却又是那么的无力。父亲的死去紧接着飞鸟的镜头,在孟加拉人看来,每一只鸟都栖息着一个人的灵魂,父亲的灵魂飞走了,阿普的童年时光结束了。母亲在日日对阿普的思恋中愈发憔悴,阿普忙于考试,不想回家看母亲,母亲最后看到萤火虫,微弱的光芒,无法触碰,生命之火消逝了。妻子的死去阿普不在身边,甚至无法见妻子最后一面。亲人的相继离开连接着三部曲的主线,构成了阿普苦难的生活图景。阿普一次次走过那条熟悉的乡间小路,两个人、一个人,越发凄凉。在《大树之歌》的结尾,阿普与儿子一起走向远方,终于不再是背影的固定镜头了,《大河之歌》(1956)里阿普一个人拎包去往加尔各答,与此处正面的跟拍,阿普与儿子脸上的灿烂笑容的对比,让人发觉,轮回的不光是宿命也有希望。

一部关于一个人成长的史诗电影,我们能发现不少,它们呈现出来的史诗感无不是和社会大环境的结合,人在历史面前的渺小和无奈。按理说《阿普三部曲》似乎也可以和20世纪动荡的孟加拉历史进行互文,但雷伊的伟大就在这里,《阿普三部曲》只围绕一个人,那就是阿普,这是关于他的世界,他的人生。在《大树之歌》的开篇,阿普和老师告别,出门时门外传出了游行示威的声音,但当门打开,雷伊却对外面的世界进行了曝光模糊处理,我们只看到了阿普,他走出去,然后门就关了。纷乱、巨变、革命这是外部世界,阿普的生活中没有这些。在电车上阿普发呆,检票员多次提醒他才缓过来。阿普的世界有他自己的法则,这就是关于一个人的故事,他无法真正融入到加尔各答那嘈杂的变化之中。但阿普也会改变,这个改变的原因就是他的妻子,他们因为一次离奇的意外而结婚,在结婚后,同样电车上的镜头,阿普开始和周围有了互动,但妻子的去世又让他选择了自我放逐。你永远无法抗拒命运的力量,在《大树之歌》中阿普和朋友去参加一个婚礼,在船上阿普背诗“命运,你要带我去何方?”,可是在婚礼场景中,远方的船再一次出现,阿普的命运发生了转变,他成为了新郎,最后阿普流浪之后回去看儿子,背景又出现了船,这次命运让父子重聚,命运在左右着阿普的生活,但他无法抗争,他只能选择,选择自己想要的生活。这种随遇而安的理想主义摒弃野心与欲望,一种独特的印度式的人生观,在父亲、母亲、姑母、姐姐身上都能看到。阿普流浪与放逐是逃避,但他终归无法割舍内心的情感,儿子不喜欢这个素未谋面的父亲,但在父亲离开时,他还是跟了出来,命运又让阿普在那一刻回头,他看到了那个小小的黑点,阿普的一生不是逃避命运、不是抗争命运,而是迎接命运的洗礼,苦难让人成长。

在《阿普三部曲》中还有个元素不得不提,那就是“火车”,火车贯穿三部曲,有复杂的象征和寓意。在《大路之歌》中阿普与姐姐去看火车,火车是繁荣与文明的象征也暗喻着死亡,之后他们就发现了老姑母死在了丛林中。姐姐在生病时也向阿普许诺,等她病好了就一起再去看火车,没想到这个愿望永远也无法实现了。火车也意味着离开,姐姐的去世,让一家人搬去了瓦拉纳西,告别了世代生活的祖屋。在《大河之歌》中,父亲的去世,母亲和阿普搬回了乡村,阿普在加尔各答读书,母亲就每日看着远方的火车,火车会带阿普回家。火车联系着阿普与母亲,但也是他们之间的隔阂。在《大树之歌》中,阿普就住在火车铁轨旁,最后一次见妻子也是火车站送妻子回娘家待产,妻子的难产去世让阿普想在铁轨上自杀,火车如同一个死亡的象征,困扰在阿普的生活里。阿普回去见儿子,送给了儿子的礼物就是一个火车模型,这是父子之间联系的纽带也是亲情的象征,坐火车去加尔各答,是父亲给儿子的承诺。火车的意象能够帮助我们串联起三部曲中那无数感人的情节,即便它们往往是关于关于死亡的。

《阿普三部曲》是宏大的,从广袤的孟加拉平原到圣城瓦那纳西,再到繁华的加尔各答,同时它也是渺小的,池塘里随风摇摆的荷叶,波光粼粼的恒河,长长的芦苇和藏在小碗里的项链,它们是三部曲中最令人难忘的记忆,这是属于一个人的童年,亲情的美好、不为人道的秘密,痛苦和伤痛不会阻碍我们前行的脚步,阿普的故事发生在孟加拉,一个距离我们如此遥远与陌生的地方,但正如马丁·斯科塞斯所说的,这个与我们生活之处完全不同之地发生的故事,却让我们久久难忘,并且这种感动将伴随一生。喜欢雷伊的作品,就能发现其中时刻闪耀的人道主义的光辉,“人”始终是雷伊的主角,而人类的情感体验,不仅仅是关于印度,也是全世界共通的。雷伊将印度电影从幻想拉回现实,这也被人们称为“孟加拉电影新浪潮”,也正是因为雷伊等伟大导演的努力,孟加拉文化才会被全世界所熟知,所热爱。班纳吉的小说让雷伊看到了孟加拉文化最原始的力量,来至田园和故土,那里可以盛放人类的种种情感,黑泽明说,再看《大路之歌》,你会越发被其中的情感力量所打动,黑泽明还有一句对雷伊的评价也是非常有名,“一个人如果没有看过雷伊的电影,就如同生活在地球上却没见过太阳和月亮。”雷伊的电影总是能细微地把握住情感的张力。在《大树之歌》里,新婚妻子起床,走到门口才发现自己穿着的莎莉被阿普绑在了他的睡衣上,阿普害怕妻子无法承受艰辛的生活而逃走,但他的想法更像是对爱的一次有趣表达。在《大河之歌》中,阿普回家看母亲,但母亲为了让阿普在家多呆点时间而没有早早叫醒他,阿普抱怨母亲让他无法赶上火车了,但在火车站,火车进站时,阿普似乎明白了什么,他没有坐上火车而是回到家陪母亲再呆了一天。在《大路之歌》中母亲因为女儿偷窃,赶走了她,门关上之后,独自哭泣。“门”是《阿普三部曲》中的又一个重要空间,家里的世界与外部的世界,回归与离开都是通过门来表现的,门里的人物和门外的人物,《大河之歌》中阿普外出上学,一个回头让门内的母亲会心一笑;阿普因为母亲未及时叫醒他,怕赶不上火车,匆忙离开,没有回头,母亲在门内暗自难过伤心。

作为雷伊电影生涯的起点,《阿普三部曲》单纯、简洁、美好,在雷伊之后的电影生涯中他既保留了这种气质,又开始触碰印度后殖民社会的种种社会问题,让他的影片也愈发地深沉与悲悯。但《阿普三部曲》永远是无法替代的,那种最质朴的力量、最自然的感动,也许再也找不到其他电影能与之媲美,我们也永远不会忘记,那个夏季,美丽的孟加拉平原上,一列火车呼啸而过,旁边芦苇丛中有一个头戴王冠正在奋力追逐火车的孩子。

4 ) 《大地之歌》/《小路之歌》:我们漫长、贫穷而凄美的童年

//www.douban.com/note/775333243/

印度电影导演萨蒂亚吉特·雷伊(Satyajit Ray) 的第一部影片《大地之歌》或《小路之歌》或孟加拉语Pather Pachali,是一部两个小时的电影, 节奏缓慢,却多次让我泪水盈盈。影片结束的时候,我坐在大屏幕前,独自坐在那里,倾听着影片的音乐,让这古老的音乐带着我,随着牛车的缓慢向前。影片向观众告别,我静坐着,向一个伟大的电影人致敬,向电影中的童年告别,其实也是向我自己的童年告别。

外面下着大雨,黑白的影片迷离着结束。今夕是何夕?今夜是何年?影片的童年和我的童年重叠,和我的儿子的童年重叠。大雨刷刷,独自坐在我的小房间里,沉浸在童年的回忆里,沉在火车开过来了,父亲推着小竹童车,儿子坐在车里,向火车招手的图画里。父亲颤微着的手臂,挥舞着,儿子的小手挥舞着,火车开过去了,轰隆隆的声音,我想念父亲,想念儿子的童年,想念我的童年。

这是1955年出品的电影,这是在我出生前就拍摄了的电影,我们任何人对我们出生前发生的事情都要一种古老的隔离,好像那是史前时代,当然是史前,是我们的历史之前。我存在之前就有这样好的印度电影,印度电影的历史我真是所知无多。

我记得自己看的第一个印度电影,是在中国非常有名的电影《流浪者》(1951),是一个宝莱坞前期的电影,唱歌跳舞爱情贫穷等等。后来看宝莱坞,我实在不喜欢那些歌舞演唱,俗套的故事,十一二年前在电影院看另外一个印度电影《贫民窟的百万富翁》,其实是一个英国电影,倒是好电影,虽然我也谈不上特别喜欢。前几年看的一个印度的纪录片,关于用照相机帮助穷孩子的电影,非常不舒服,当饥饿还是一个时刻萦绕的问题的时候,我不知道相机怎么能帮助穷人,总之我一直对印度电影不感兴趣。

这部电影,不知为什么中文译成了《大地之歌》,我不懂孟加拉语,但英文的翻译是《小路之歌》,我觉得这个翻译更有诗意,也更符合这个电影的原意:房前的小路把我们带回故乡和童年。

这部电影是走向回忆的小路,回忆一个男孩子阿布的童年,那是贫穷的童年,是二十世纪初的印度,一个贫穷的村庄,破旧的房屋前有池塘,有小路,小路旁边是大树,是巨大的芭蕉树,是浓绿的乡村,小路弯弯,姐姐和弟弟就这么长大,在贫穷与简单的快乐里,在爱与贫困的挣扎中。

阿布在爱和无忧无虑中一天天地长,跟姐姐朵尕(Durga)一起玩耍,躺在姑奶的怀里,听她讲那悠远的故事,虽然他也看见了忧虑,看见了母亲身边的人的关系,同情、厌恶与帮助,看见了家中的残破,但即使残破,因为有母亲和姐姐,有姑奶,孩子的世界仍是一片瓦蓝的天。

这是一个关于失落的故事:失落的亲人,失落的家,失落的姐姐,失落的童年。失落是从姑奶开始的,一个孤寡的老人,生活已经把腰都磨弯了,她是那么穷,穷得连饭都吃不起,姐姐偶尔从果园里捡回几个果子,古稀的姑奶就会露出没牙的幸福的微笑。因为穷——贫穷造成姑奶与母亲的矛盾,母亲不待见姑奶,因为姑奶偶尔会去母亲的已经一无所有的厨房,偷偷地拿一点点辣椒什么的,姑奶无处可去,跟母亲闹矛盾的时候会去别人家借宿几宿,然后怏怏地回来。

这让我想起我自己的奶奶。我的奶奶,那个瘦小无助的奶奶,晚年的时候因为中风而瘫痪了,她在床上瘫痪多年,跟我的小爹一起生活,我每次去看她的时候,她都躺在床上,她是那么瘦小,她问我,“你姐姐小乖好吗?她怎么没来啊?”我那时年纪小,不懂得多和她说话,而是跟她搭讪几句之后,就跑去玩了。奶奶躺在床上想什么呢?我完全不知。

姑奶被母亲骂走之后回来,又被骂走了,她来到路边,坐下来,永远地走了。当姐弟两个人第一次看火车回来,他们兴高采烈的,却发现路边的姑奶,已经死去了。死亡对他们来说,如此司空见惯,村庄里一个人的死,是一件小事,他们似乎并没有过多的悲伤,没有人有过多的悲伤。

我想到自己的奶奶的死、我的姥姥的死。为什么奶奶的死我居然都没有哭?我回到家,听妈妈说,奶奶死了,哦,我说,我似乎没有多想,听爸爸说奶奶最终是到了顺义的火葬场烧的。我从来没有去过顺义的火葬场,我那时什么火葬场都没有去过,可是我心目中确有一个印象,那就是火葬场的烟筒直通天空,我记得自己的想象:烟筒里冒的烟,就是奶奶,可是奶奶跟我的关系我从来没有细想过。奶奶去世时已经93岁,也是高寿了,奶奶的孩子,六个孩子,现在小爹还活着,其他的五个都是在两个死于五十多岁,三个死于七十多岁,没有人活到她的年龄,虽然他们都有她的基因。

我也想到姥姥的死。我的姥姥是76岁是去世的,乡下的人用虚岁,实际上姥姥应该是75岁吧。姥姥的死我也没有哭,我也没有去参加葬礼。贫穷的时代,葬礼是一种奢侈吧?妈妈去了吗?好像是去了的,我居然不记得了。我的母亲是怎样想念她的母亲呢?

死亡对我的祖父母甚至父母那一代人来说,是如此平常。我的父母似乎都没有表现出异常的悲伤,或者是因为我太年轻而没有注意到?现在,当我经历了父母的死亡之后,我才明白死亡的意义上。父母的去世让我多么悲伤,我到今天还没有能从他们的离开中缓过来,到今天我还是每天想到母亲,我吃一个果子,会想到母亲是否吃过这个呢?我做那么多好吃的饭,想来我却没有给母亲多做过饭,从来都是母亲做好了饭等我……失掉母亲的痛,只有你经历了,你才知道,我是永远都缓不过来了。

姑奶去世了,日常继续向前。卖糖果的人来了,孩子们欢呼着,父亲要远走他乡去打工了,生离死别,这就是生活的日常,孩子们也似乎无所谓,他们更关注卖糖的人带来的欢欣。童年的时代,我们觉得大人的世界跟我们毫无关系,大人们在做什么,我们也不知道。我们就是玩,就是在街上跳皮筋。我们的世界充满各种各样的小小的欢乐,大人的世界在我们的视野之外。

暴风雨来了,家被暴风雨冲垮了,院子里都是泥。姐姐因为暴风雨而着凉了,发烧不止,姐姐,十二三岁的姐姐,伸着双臂,期待着母亲的拥抱,在高烧中死去了。姐姐的死,结束了主人公阿布的童年。

我想到自己的弟弟。记得一次带弟弟去修地铁的地方看露天电影。弟弟有七八岁,我也十五六岁了,我把弟弟背在肩上,站在高处,让他看电影,而我因为前面的人太多而看不到电影,我只能听电影。弟弟在我的肩上,快乐地笑着,我那时只想,只要弟弟看到了,就如同我看到了一样快乐。我爱弟弟。多年后我仍然对妹妹说,我可以为弟弟贡献生命。而如今我们在各自的道路上都越走越远,每个人留下的都是一个背影。

我想到妹妹,想到我们俩个一起在夏天的夜晚给全家人洗衣服,在水龙头下两个人一起透衣服,拧衣服,夏天夜晚的水清凉舒服,我跟妹妹好像玩耍一样地洗衣服。童年和少年都是漫长的,

贫穷是这个电影的主题之一。母亲因为穷而不得不变卖自己的嫁妆,家里常常没有米,只有几颗豆子在缸底。爸爸是一个诗人,一个不会挣钱却梦想自己的诗作与剧作能卖出去的诗人,善良,乐观却没有能力足够地养家活口。姐姐在果园里捡果子,毕竟,这果园过去是他们家的啊。姐姐的确偷拿了邻居的一串玻璃项链,这是一个小姑娘对美的向往,她希望自己能像别的小姑娘一样有一串美丽闪光的东西,这样小小的渴望,无可责备。当弟弟最终发现了这串项链,并把项链扔进了水塘里,水塘起了涟漪,又最终平静。姐姐来到这个世界,还没有来得及说婆家,没来得及做新娘,就永远地离开了这个世界。

我们就是这样长大的,我们还不理解死亡的意义,死亡已经在生命中烙下印痕。我们还不理解所看到的一切,我们还不懂得爱,爱已经发生,爱已经失落。我们还不懂的童年的意义,童年已经悠远地成为记忆。

我最喜欢的场景是姐弟两个人去看火车,芦苇在他们的头上飞,好像梦幻一样。电线发出嗡嗡嗡的声音,好像远方的召唤。我想到自己跟姐姐和妹妹们一起从西城走到东城,去给奶奶送钱,想到跟着父亲一起去姑妈家玩,童年时我们什么都看见了,虽然我们什么都不理解。当我们能理解所发生的, 我们已经成年,只能在记忆里追忆逝水年华。

这个电影就是一种追忆逝水年华,让每一个观众都从记忆的小路里回到自己的童年,谁的童年不是漫长的?谁的童年里不充满了故事?虽然电影中的童年是贫穷的,但却是诗意的,凄美的,如同我自己的童年。

2020/8/23

5 ) 印度电影不再只是艳丽歌舞与廉价道德剧的同义词

《阿普三部曲》的第一部《道路之歌》(Pather Panchali),改编自 Bibhutibhushan Bandyopadhyay的小说,让世界影坛从此记住了雷伊这个名字,而印度电影也不再只是艳丽歌舞与廉价道德剧的同义词。不过,更让人惊叹的是,雷伊的这部处女作,技巧与风格的成熟,叙事的老练与艺术的高超,丝毫不逊色于世界影坛上已负盛名的电影大师。

画面上,富含诗意,景物的描绘细腻,穿过芦苇看火车,雨中的嬉闹,石阶里蠕动的蛇,园子里嬉戏打闹的小猫,蜻蜓轻点水面的画面。。。

配乐上,Ravi Shankar的西塔琴(sitar)和竹笛,充满了印度特有的神秘异域气息,融合于剧情和画面的配乐,带着幽怨和神秘的意境。

情节上,那段父亲归来的戏中,母亲一直沉默不语,直到父亲拿出那件给女儿买的纱丽时,母亲内心的堤坝被瞬间冲毁,泣不成声。一个情绪的高潮拿捏的恰到好处,没有太多无病呻咛的台词,没有矫情做作的演技,一切都表现的那么真实自然,合情合理,扣人心弦。

6 ) 《大地之歌》

《大地之歌》1955年上映,是导演萨蒂亚吉特·雷伊电影生涯的处女作,也是他最为人称道的一部电影,可以说出道即巅峰。这是一部黑白色调的电影,没有完整的故事线,但是人物塑造非常真实、浑然天成、毫不做作,甚至在戛纳电影节被授予纪录片的奖项,而不是故事片。

导演雷伊曾说,一个有社会责任感的导演,必须面对现实,审视事实、挖掘事实,并将其转为电影。毫无疑问,《大地之歌》是一部严肃的电影,与传统载歌载舞的印度电影不同,它用现实主义和实景拍摄的技巧,诗意的展现了日常生活中的种种艰辛。电影描述的是在孟加拉村庄一个没落的婆罗门家庭的故事,父亲能识文断字,但是无法维持一家人的生计,被迫去城市里找事干,母亲只能独自抚养孩子,变卖嫁妆维持一家人的生计。电影让人心事重重,但是雷伊并没有因为要体现“悲”而放弃对“希望”的追求,孩子们之间的单纯与快乐、父亲的乐观、老姑婆倔强的求生欲望等,都隐藏着人文关怀与积极向上的动力。

影片也勾勒了生活充满不确定、永恒无常的一面,以及我们如何在变故中因为根基而坚韧的站立持存。阿普三部曲里每部都有亲人去世,人为了生存而挣扎,疾病没有办法、死亡随时都会发生。这是一段泥土中的人生,一场暴雨就能冲垮所有的希望,最后父亲拎着给家人的礼物归来,但是房屋倒塌、女儿过世,一家人在村庄已经没有留下的必要性,只能背井离乡,踏上坚忍的改变之路。生活中的大转折,往往是在彻底绝望不能再失去更多的时候才启动。

生亦何欢,死亦何苦,喜乐悲愁,皆归尘土。镜头朴素简约,配乐如泣如诉。

可怜的姑婆,阿普长得好像哪吒…隐约听到了《少年派》片头曲。“一年的烂在这里,有什么好,搞得人又自私又小气…人有时候必须背井离乡”关于生活与家庭。

屋漏偏逢连夜雨,风雨欲来荷叶动,若是彩色片多好,偷项链,当作家,雨滴秃头,水果又没写名字,包裹压住幼猫吓一跳,不穿鞋不仅仅是因为穿不起,而是低种姓没资格穿,亦有脚部通风散热且方便趟过泥坑考量,据说脚愈脏愈虔诚,女性还能涂上脚趾油,

芦苇随风而荡,火车飞驰而去,暴雨倾盆而下,狂风呼啸而过;父之乐观,母之忍耐,蛛行碎碗,蛇走废屋,是天之灾,是人之苦——是不得不背井离乡的痛楚。雷伊以冷峻的目光看待这一切,一部现实主义的平民史诗。

阿普三部曲,雷伊处女作,新现实主义;对白很少,闲静质朴饱含诗意,长镜头和西塔琴配乐很美。入室之蛇,骤雨下的草木虫鱼

杜佳與阿普隨賣糖人奔跑時池水的倒影、姑婆說故事時牆上的剪影、鏡中裡扮成國王的阿普面影,絕佳的攝影與剪輯從觀眾意想不到的角度訴說這個鄉村衰亡的故事。看火車時成片成片高過人的芒花如夢似幻,竟成了永遠無法再圓的夢,阿普把亡姊偷的珠子擲向水中,從此長大……又及,印度此時還有拉洋片。

「阿普三部曲」之一,竟然是雷伊的处女作。系列里最无斧凿痕迹的作品,也是最契合中文片名中“歌”字的一部。并不渲染悲惨或者艰难,只是把生活拍成一首悠长的歌,而贫穷是其中拖长的颤音但绝不是哭腔。是每个导演可能都会拍的“童年往事”,只不过没有掺杂太多时代背景与家国情怀。与儿童电影最大的不同点在于,孩子提供的不是视点而是视线。比起阿普清澈如水的眼神,更让我难以忘怀的是姑婆的笑容。肉身触地灵魂飞升的刹那,有一种对生命逝去的心碎洞穿了观众。#BJIFF9#

这也太悲了,呜呜。是要有多绝望,才能鼓起勇气背井离乡啊。拍得好美,荷叶和蜻蜓。生活流的印度,脱去艳丽色彩的印度同样很美

她还是拿了那串珠子,他们还是离开了祖屋。

诺兰推荐的这部印度片你不去看看吗?http://news.mtime.com/2018/04/04/1579499.html→因诺兰推荐而终于看了这部曾有过邂逅的《大地之歌》:虽然是不同年代不同国家不同民族的不同生活,但却在影像故事里看到好些我们童年生活的影子,而剧情的后半段有些情节与我的CBHE有相似之处,让我既惊喜又无奈。

干了这碗恒河水,来世不做印度女。几乎没有一丝卖弄印度文化元素的印记,那场暴风雨将观看前半部分关于难受,烦躁,郁闷的感觉渐渐稀释,变成无力和哀叹。骨瘦如柴的牛,被留下的猫狗,占据故居的蛇,这片大地一直悲苦喜乐交加,风吹不动雨淋不湿,波动的总是人。

SIFF*和平。土地上发生的事有悲悯的共性,生老病死,穷而生恶,在外的父,勉力的家,瘦牛弱狗,清澈眼神,一条路通向外面世界,一些神寄托美好愿望。雷伊朴素地拍,让现实流淌,如神明的泪水。不可思议地,摄影师米特拉是第一次掌镜,摄影机带着好奇、或者说爱欲,包罗乡土的景象:荷塘倒影,水面涟漪,甘雨如油,风暴降灾。姐姐被赶出家门,透过墙洞却能看见母女两端。姐弟俩看火车,云影移过稻田,然后是白得过曝的芦苇,现代性的物什很少正面出现:火车、电线和“德里”西洋镜都是局部掠过,“世界”对他们,只是一些零星的符号和印象,却激励着整体的梦想与行动。西塔琴悠扬,a song of little road, a song going on

在这片土地上,少女也许会怀着忧惧与期待踏入婚姻,也许会夭折在风雨之夜——无论哪种结局都与幸福无关,在闪电映照出的黑影里,还潜藏着对神明母亲最后的祈求(即使我还没学会祈祷),神明是否会为我们作出最好的安排?这样的土地,终归是因为穷,我们最后总会离开它,总会在远方火车到来之前先行离开,在芦苇丛中投向希冀的一瞥。所有巨大的悲痛都发生在不绝的西塔琴声里。自然风物的描摹真是一绝,流淌不息的生命长河。

#资料馆留影#作者电影,55年的雷伊竟能拍出这样伟大的作品,一个印度普通家庭琐碎的日常,有纪录片的厚重质感,“印象派”的光影音乐,小男孩阿普眼里的世界,是早去的姐姐,孤独的姑婆,贫瘠的热土,诗意的片断,和忧郁的母亲。万般乡情尽在不言中,只是回望,只恨匆匆。

影史最佳处女作之一!写实与诗意完美融合,苦难中的童趣与轻盈后的沉重精妙交织,可见创作者的赤子之心与天赋异禀(剧组大多数人是首次参与拍片),本片艰辛的制作历程也已成为传奇。每位演员举手投足间的气韵神态都与角色无缝贴合。前半段松弛去戏剧化,后1/3张力不断强化,悲剧纷至沓来。西塔琴的配乐有舒有急,总与情绪契合无比,深焦镜头里的细节丝丝入扣。自然无处不在,既美妙灵动逗趣(可爱至极的小猫,芦苇荡里看火车,池塘里的浮萍与蜻蜓,雨中旋舞-生之极致&死之将临),又有凶险狰狞一面(狂风急雨侵袭房子的那一夜,比所有恐怖片都更令人揪心骇惧)。雷伊的调度多样:姐弟与狗跟追糖果大叔的水中倒影,遮覆银幕的飞驰火车,农民在地主家分工摘菜切瓜的摇移镜头,得知死讯时遮没人声的配乐/自然声效...陶罐,项链与入屋之蛇。(9.5/10)

人间本就是炼狱,辛苦走一遭~前段比较闷,看得有点烦躁,一旦调整好心境,就会陷入导演营造的辛酸悲零的氛围中~自那段自然写实后,到父亲归来闻女儿死讯这段最佳~世间本无所谓痛苦与幻灭,一切皆为自然

萨蒂亚吉特·雷伊“阿普三部曲”第一部,也是他的处女作。雷伊因为让·雷诺阿来印度拍摄《大河》,决心献身于电影事业。这部《道路之歌》从开始拍摄到完成后期制作,总共花了近3年的时间,因为资金问题,拍摄时断时续。直到纽约现代艺术馆对这部影片产生了兴趣并注入了资金,才使得这部影片得以完成。

我们总是不舍得离开那间陪伴着我们多年的祖屋,即使它再破旧,我们仍旧修修补补,继续居住。只是当屋子里充满了悲哀的回忆时,我们只能离开。原来我们心所记挂的不是那间屋子本身,而是屋子里面共同生活多年的那些人。【联合国教科文组织】 印度影史十五佳NO.11

1.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰!拍穷人的佳作很多,但本中国穷人现身说法:印度的穷和中国的穷最有共通性!片中印度农村家庭的贫困套餐(天灾、破房、饥饿、疾病、歧视、年老、死亡等)都是精准狙击。观后深觉:穷人还是要背井离乡的好,赖在老家只会越穷越烂。啊多么痛的领悟~2.受意大利新现实主义影响,印度在50年代掀起新电影运动,在宝莱坞艳丽歌舞和廉价道德剧之间开辟出一条新道路,雷伊的阿普三部曲应运而生。其写实风格固然观后男默女泪,但也不乏诗意之处,小孩茅草丛见火车,方知天地之飘渺;懂事的姐姐身躯娇小,在前景吃甘蔗却像个巨人。20190409北影节4K修复版。

9。50年代印度的片子比如今强太多,尤其那配乐,天籁的西塔琴。