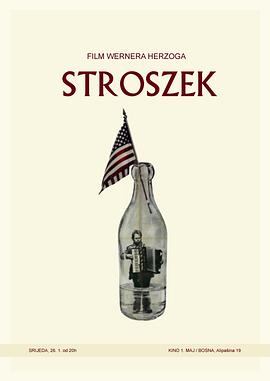

详细剧情

史楚锡(Bruno S. 饰)是一名街头流浪艺人,穷苦的生活让他感到走投无路,在邻居的怂恿下,他和女友艾娃(Eva Mattes 饰)决定远赴美国,开始他们的淘金之旅。在艾娃通过出卖身体筹得路费之后,三人上路了。初到美国,一切都显得光明而充满希望,三人均找 到了稳定的工作过上了平静的生活,存了一笔小钱。一次偶然中,史楚锡通过朋友得知他可以通过分期付款的方式获得属于自己的房子,做梦都想有一个家的史楚锡毫不犹豫的出手了。

第一次付款的日期很快就到来了,可是史楚锡却发现他们无法支付高额的房款,随之而来的就是第二次付款日。银行没收了史楚锡的房产,在异国他乡,史楚锡重新变成了穷困潦倒的流浪汉。在无谓的挣扎之后,史楚锡终于认命了,在一间荒芜的游乐园里,他结束了自己的生命。

长篇影评

1 ) “事情就是这样,循环转圈儿。”

“这是我最后的三美元。”

“谢谢您,欢迎再次光临。”

……

只要25美分,就可以看到跳舞鸡、钢琴鸡、敲鼓鸭和消防兔,随便哪一个都能让人笑上几分钟。多划算的生意啊,消费,取乐,喜新厌旧,好在永远都有新的选择,永远不缺“下一个”。

……

布鲁诺·史楚锡长得像猩猩,是那种很小型的黑猩猩。眼球乌溜溜的,嘴巴前凸,下颌皮肤松弛、叠成好几层;鬓角留得很长,又杂乱,让人联想到动物的毛发。衣服永远不平整,打扮也滑稽,身上算不得肮脏,但就一副理所当然会被当作流浪汉的样子,甚至是从小失智、后天受过刺激的那种。

爱娃是典型的劳动妇女,无论是身材还是技能,都很难想象是女主角的配置——所以她当然也就不是什么女主角,除了在德国酒馆里的第一次出场。那时她裹着裘皮大衣,焦糖色的波浪卷发盖住小半张脸,只看得清一双眼睛和轮廓精致的鼻尖,是被皮条客欺凌、被史楚锡捡回家照顾的街妓。她是温柔的无助的纯真的(看她教小八哥儿唱歌时的眼神),是电影艺术中最常见的女性形象;但到了美国之后,角色的另一面展现出来——她依然温柔依然谅解,但也精明能干,英语娴熟以至于能够游刃有余地对付生活。她是史楚锡唯一的翻译;她在餐厅打工,与客人们任意调情;她解决贷款的问题;她需要自己的房间了。

后来,像成年人抛弃自己的小孩一样,爱娃甩掉了追上车来的史楚锡。她是与美国的卡车司机们一同离开的,去往“会很好玩”的温哥华。

……

史楚锡的演员,是整部影片成功的关键,其人自幼丧家、精神不稳定,辗转教养院与看护所,后来自学乐器,成为流浪艺人——片中角色几乎完全是按照他本身设定的。

片中史楚锡一出场就展现出令人反感的异常性:一个犯人,还是个笨蛋;长得不仅丑,而且显露出返祖现象。他反应迟钝,耽于酗酒,思维与常人不同、因而难以达成有效率的交流。生活在底层,似乎也没什么关系的样子

回到家中,他所做的第一件事是去探望“老朋友”——一架直立钢琴,一架三角钢琴,几只铃铛,甚至还有占据一整面墙的排钟。他问,如果布鲁诺有一天不在了,这些家伙们又该去哪里呢?

去水果摊,他称了一公斤葡萄,“还有一公斤给爱娃的柑橘”。

上街头表演,拖着一只大箱子,在灰蒙蒙的冬日里停下来。他抽出箱子里的乐器,背上手风琴。他说,女士们先生们,布鲁诺要用他的钟琴(glockenspiel)为你们表演点儿东西,因为布鲁诺现在有爱娃了。

人生之艰难就在于,其本身是没有奖品的。你得自己瞎编一个。

爱娃是他的奖品。

……

史楚锡开枪自杀时,坐在缆车上,而缆车实际上已经环绕过一整圈了——上山、下山,爬坡、降落,他抱着猎枪安安稳稳坐在上面,还是那副面无表情时就微微带笑的样子。

对此,早在出狱时他便有所预言——

“那么他将被清除出去……”

“先是送看护所,最后就进监狱啦。”

“他将被清除出去……严严实实地关进精神病院里。”

“被清除出去。”

“事情就是这样,循环转圈儿。”

“对天发誓,希望死去。”

2 ) 我度假去了

如果说边缘现代性在《陆上行舟》的菲茨卡拉多手中,是一种武器,他以此来挑战现代理性对生命狂热的压抑的话,那么在赫尔佐格的另一部电影《史楚锡流浪记》中,布鲁诺•S所扮演的史楚锡则成为了现代理性所戕害的牺牲品。他的边缘现代身份无法成为他外攻的武器,反倒让他陷入了现代理性的甜蜜陷阱里终至毁灭。菲茨卡拉多与史楚锡分别象征了边缘现代人的两种命运,一种是通过艰苦奋斗向理性世界宣告边缘现代人的尊严,一种则是陷于理性世界对人构筑的欲望陷阱中无法自拔的毁灭。 《史楚锡流浪记》就是这样一部讲述外部环境对史楚锡的侵害的电影。布鲁诺•S在《卡斯帕•豪斯之谜》后,再度扮演了这样一个无法融入理性社会游戏规则之中的边缘现代人。这又是一个来自神圣世界的异类。开篇史楚锡从监狱里被放出的一场戏就表现出了这个边缘人的神圣维度:他没有急着拿他的东西走出去,而是庄严地拿起号角,吹了一下,仿佛自言自语又仿佛神谕般说:“现在布鲁诺正式恢复自由之身。”——他的尊严感在这个仪式中表现出来。下一个镜头又是赫尔佐格招牌式的蜃景:汤勺折射出囚室内模糊的景象。然后是狱友真诚的告别。而就在史楚锡出来之后,他与监狱办公室的训导人员之间的对话将现代理性与边缘现代人之间的根本矛盾体现了出来:训导人员(扮演者与《卡斯帕•豪斯之谜》中的逻辑学家是同一人)坚称史楚锡的入狱是因为他总是酗酒,但史楚锡则坚称是感化院把他弄成了现在的样子。“归因于酗酒”让我们很容易联想到《卡斯帕•豪斯之谜》的结尾一定要将卡斯帕的反常归于一个理性可解释的原因(大脑构造异常)的桥段。正如福柯所言:“司法权力以一本正经的方式让位给医学知识……这样就建立了医学和司法部分重叠的系统。” 酗酒之因与监狱制度的重叠正是现代理性这个权利实体对边缘现代者的一种编码式监禁。影片在一开始就将史楚锡所面临的大的时代背景给点了出来。 接下来是伊娃的出场。伊娃和史楚锡不一样。史楚锡拥有一个完整而神圣的边缘世界,但伊娃则是不完整的、依赖的。伊娃的出场便是在一场“仙人跳”的性交易骗局中充当色诱工具。伊娃没有自力更生的能力,他永远需要依靠男人才能生存。伊娃跟史楚锡在一起并非她真的爱上这个边缘人,只是这里可以使她摆脱之前男人的暴力折磨。可以说伊娃是一个典型的现代理性社会的产物,她对史楚锡的依赖让史楚锡错误的陷入了一场虚假的古典主义爱情之中。这个情节可以和特里·吉列姆的《渔王》(the fisher king)中帕里对莉迪亚的爱情对比,帕里的爱情才是真正的古典主义爱情,因为莉迪亚和帕里一样,都是与现代理性社会格格不入的边缘现代人;但史楚锡却错把伊娃当成了莉迪亚那样的高塔囚禁的公主,于是这场爱情最终成为葬送史楚锡的最大外因。史楚锡的世界也和《渔王》中帕里的世界一样,破旧的钢琴和手风琴,一把铁路工人用的小号,一只鹦鹉——他们和帕里屋子中的各种拼贴画与圣杯人物一样,都是与理性世界格格不入的人类最原处的想象力的避难之所。它们可能是现代社会中被遗弃的种种残缺的垃圾,但这些遗弃物却构筑了史楚锡精神世界的完整。然而一个套着楚楚动人的哀伤面具的可怕魔鬼却闯入了这个完整而神圣的世界,命运无情的践踏开始了。 而老人史维兹则是另一个无法融入现代理性社会的游戏规则的角色。与史楚锡不同的是,他似乎已经彻底丧失了与现实环境沟通的能力——史楚锡尚能通过卖艺、找医生等主动的行为,在一定范围内树立自己在现实社会的尊严,史维茨虽然衣着非常规整,但在片中他完全是依靠史楚锡的照料才能生活下去。史楚锡人格上的神圣光芒实在是太耀眼了,这种耀眼尽管不为现代理性人所理解,但也得到了现代理性人的同情:这从医生对他的照顾、伊娃对他的依靠以及演奏手风琴时四周居民投来的温暖目光可以看出来。寄居于史楚锡的神圣光芒中的史维茨和伊娃却一个通过命中注定的远方亲戚的邀请、一个通过残缺的依赖人格将史楚锡拉入了死地。 其实史维茨的精神不正常某种程度上也是现代理性社会所造成的。在现实环境中他总是找不到安全感,他不敢乘飞机去美国因为他害怕有人陷害他,当伊娃前男友流氓砸了史楚锡的屋子是他第一个提出要报警,而在影片最后他们的房子被没收后,又是他认为这是对自己的陷害,愤而拿枪去“报仇”——在这个边缘人的眼中,理性世界的一切都是“阴谋的”,陷害他的,他不具备史楚锡那般博大的“神圣之爱”,他只会躲在自己的世界中。而这与该角色的扮演者克莱蒙斯•施艾茨的性格是一样的:“他总爱提自己不敢坐飞机去柏林,因为那时候柏林正处于东德的腹地,‘克格勃会绑架我,严刑拷打我,目的是让我说出秘密。’”但对于这么一个脑袋已经疯到极点的人,赫尔佐格却认为:“在我看来,他始终很理智清醒。” 史维茨老人与史楚锡的不同就在于:前者是向内的、自我保护的、逃避型的边缘现代人;后者是开放的、向外施爱的、理想主义的边缘现代人。然而恰恰是史楚锡的单纯与开放最终导致了他的悲剧结局。 美国之旅是一个分界点,将之前史楚锡在德国所遭受的环境的迫害与之后史楚锡在美国所遭受的环境的迫害进行了类型上的区分。这两个阶段的迫害恰与福柯对现代性对疯狂编码的演进过程形成了对应。在德国,无论是感化院的打骂,监狱的关押还是流氓的凌辱,都类似于十六十七世纪将精神病当做异端与魔鬼在肉体上所进行的折磨;而在美国的高度现代化的文明之下,肉体折磨则进化到了“展示”、“监视”与“治疗”的阶段。边缘现代不再是肉体折磨的对象,它们甚至被美利坚文化表面上的“多元主义”所接纳、包容,但实际上仍然没有办法与边缘现代进行真正意义上的沟通。在美国,语言的无法沟通象征着边缘与现代理性的无法沟通,而一个有趣的细节则是唯一懂英语的恰是伊娃——这再次验证了伊娃完全是现代理性的产物,与史楚锡和史维茨压根不是一伙的。伊娃与史楚锡有一段两人相拥聆听音乐的温馨场景,但这一场的调度乃是史楚锡坐在前面,伊娃在后面紧抱着史楚锡的后背:伊娃主动寻求依靠的姿态展露无遗。而在这整个过程中,史楚锡一直是被利用、被凌辱的牺牲品,正如他在美国体验了一段时间后对伊娃所说(这是影片最重要的一段对白): “我在德国备受欺凌,现在我们到了美国,我以为情况会好转,我们终于能够达成梦想,但是我错了:人们对布鲁诺视若无睹。……感化院里的情况跟这里一模一样,在纳粹时期,要是有人尿床,所受到的处罚是整天用手举着晾衣绳。背后则是拿着棍子的教官。尿床的人要是因为耐不住手累把手放下,就会招来一顿毒打。……当时的凌虐是有形的,今天他们对你的伤害却是无形的。他们不会对你拳打脚踢,而是彬彬有礼的伤害你。这比以前更残酷!人们的不屑弥漫在空中,清晰可见。天晓得命运还会有什么安排!” 这段对白将史楚锡作为一个边缘人,他的心路历程,他对现代理性之伤害性的敏锐感知,他对自身命运的可怕预感等,完全展现出来。而这段对白被抛到伊娃的心头,不会唤起伊娃多少同感(因为伊娃本就不属于史楚锡的边缘世界),反倒会令伊娃考虑离开史楚锡、寻找下一个依靠者的念头。史楚锡和伊娃都是敏感的人,但伊娃是敏感在现实主义的权力和利益分配的格局上面,而史楚锡则是敏感在现实对超现实的沟通阻断与侵袭的境况上面。史维茨的侄子虽将他们请至美国,并给他们安排了工作,但美国的个人主义不会令他有哪怕一丝站在史楚锡的立场上为其考虑的想法:个人主义信奉凭借个人奋斗获取一切,强者为王,你只能努力玩转这个理性社会的游戏规则并利用该规则为自己攫取最大利益,而无法与这个规则沟通的边缘人史楚锡在他们的眼中只能是弱者——你与弱者只能建立同情,却不会去建立沟通。史维茨与持枪的猎人无法沟通,只能礼貌握手;史楚锡与彬彬有礼、努力寻找尽量显得礼貌、显得不会伤害对方尊严的语词的银行职员无法沟通,只能郑重致意。当礼貌不再是人与人之间寻求真诚沟通的一种方式,而成了人与人之间保持沟通隔绝的一种最有安全感的方式的时候,这文明就大有问题了。 而房车拍卖一场,赫尔佐格极尽讽刺之能,将这种沟通阻绝的境况表现得淋漓尽致:他站在史楚锡的内心世界中,把拍卖者的拍卖过程表现为一连串诙谐的口技。史楚锡用近乎神圣的爱,张开双臂拥抱这个“美国梦”,但这个梦虽有着曼妙瑰丽的外表,对于史楚锡和史维茨而言,却只能永远是海市蜃楼。房车开走那一刻的背景音乐与他们第一次运来房车时的音乐是一样的,那是黑胶唱片机上传来的轻音乐:温暖却又显得不那么真实。这个轻音乐的符号更加突出了“此乃大梦一场”的感觉。当史维茨被抓走后,史楚锡在酒馆中与一个美国人的对谈可以说又为这“大梦一场”压了个重重的休止符:之前不会英语、无法交流的史楚锡为何在此处能与一个用英语的美国人顺利交流?只能用“虚实结合”来解释这一场景。可将之解释为史楚锡幻觉中的一个聆听对象。这个对象传达出一种很难用语言说清的“美国精神”的质感:它既是乐观主义的,又是冷漠无情的——至此,赫尔佐格一贯的世界观再次出现在这部电影中。这是毫无人情味的乐观主义,这个对象与《创世纪》中手持猫咪的笑眯眯的非洲少年,与《生命的讯息》中弹奏肖邦的钢琴师,与《天谴》和《绿蚂蚁安息的地方》中面部麻木的原始人一样,在表现温暖之余解构温暖,用最幽默的情调表现出最冷酷无情的心绪。 无论是原地转圈无人驾驶的卡车(这与《侏儒流氓》的结尾是一样的),还是不停跳舞的鸡,亦或是史楚锡最终坐上的循环缆车,这些西西弗式的调度设计都是赫尔佐格存在主义内核的象征。赫尔佐格并没有正面表现史楚锡的自杀,镜头上升到更为辽阔的空中,在越来越迷茫的画面中传来一声沉闷的枪响。环境终于达成了让史楚锡在悲剧中审视自身存在的目的。缆车座椅后面“Is this really me”的内涵即是:史楚锡在这一系列俗世的“沉沦”之后,“看”到了从前被“遮蔽”的神圣的边缘世界,但他此时是以一个外人的角度来看这个世界的,所以他在这“不识我为何物”的晃神的瞬间进入了“畏”的状态,进而“让此在超越世俗领会自身的可能性,将此在最本己的、最自由的自身存在表现出来。” 然而这一“看透”的结果却是令他彻底割断与这个理性世界的一切联系。史楚锡的自杀固然是一场悲剧,但于他那个与我们格格不入的神圣世界而言,何尝不是一种终极的解脱?此后一切伤害都不会再降临于他了。 当他刚出狱时,狱友做了一个“世界上最小的纸船”送给他。在酒吧中伊娃哭着问他:“你到哪去了。”他以一种古典英雄主义的骑士风范温暖的回答她:“我去度假去了。”最后这个边缘现代人真的坐着这艘小纸船去度他永恒的假期了,空留下我们这群人类在这个理性世界里如鸡般忙忙碌碌,却不识本我,亦无可救赎。

3 ) 你不知道做什么的时候就看看电影吧

4 ) 1970年代非职业演员的小制作

这个片子的演员史楚锡是非职业演员,他是一妓女所生,受尽折磨,童年不幸,后又被送入精神病院。成年后再街头说唱为生,被导演发现,拍摄此片,原汁原味地使用了其生活中的很多细节。片中大量使用本地演员,包括真实的皮条客和汽车修理工,导演很多地方只是给他们一个情节的大概,让他们自己去发挥。

这电影的名字是导演一个同学的名字。导演当年写作文,让同学史楚锡代写,作为报答,他通过电影,让同学不朽。

这个片子其实还有70年代时候的一些政治思考,颇耐人寻味,也很有争议性,比如将德国纳粹时候人们的苦难和美国的资本主义生活对比。史楚锡说以前德国的困难,就好象他小时候尿床的时候,老师罚他讲床单举起来,直到晾干,他们还从后面打他。这是一种身体上的折磨。他说到了美国后,看放贷的银行家一个个都笑眯眯的,却也会在你付不起房款的时候,笑咪咪地来把房子收走,这是一种精神上的折磨。

时至今日,对照起自己在美国的实际感受,史楚锡这话听起来,仍觉十分现实。

5 ) 你想要一只什么样的鸡

“对”

“你身无分文了”

“对”

“你的房车被别人拖走了”

“对”

“哦,也没什么大不了的”

“对”

“干杯!”

“干杯。”

IAN死的那天晚上就是看的这部电影,不知道他看完没看完,也许他死的时候他家的电视机里还放着这个叫《Stroszek》的电影。

雪后苍凉的街道,没有表情但是却听着音乐的人群,为了50马克就可以让别人操的鸡,尖头的漆皮鞋,美国梦,一点也听不出阴郁的旋律。

史楚锡是个神经病,这样人就该死,IAN也是。

“你想要只什么样的鸡?”

“会跳舞的么?”

“会弹钢琴的么?”

6 ) 希望与虚妄

人生为什么?也许到死也只是给讽刺添个惊叹号。男主被纳粹深深伤害,潜意识逃避人世,出狱遇见女主,重见自己的音乐和乐器们,本以为获得新生,像新生儿似用力抓住能抓住的一切,渴望着美好,渴望着爱情和新生活的开始,但终究成空。

伊娃的名字好像救赎着男主,可她在现实,面对金钱那些数字衡量时,又显得那么苍白无力,到头来连自己一并毁灭了。然而讽刺的是一切的打击的来源,也是自己的因果。当强权压着男主在钢琴上下跪时,那是一种对生命尊严的毁灭。出逃美国等一系列举动,自己就好像片尾那个不断跳舞,拉警报的动物们,谁在掌握他们的命运,谁在对他们的生命伸出双手,甚至到最后他自己都不知道是外界的毁灭或者是自己不断潜意识的自我毁灭。

用男主的台词,之前是肉体上的摧残,现在是一种灵魂上的折磨。好像只能在那雾气蒙蒙的上山路上,一声枪响,才是实现那个真正的自己。

赫尔措格回顾展+大师班看的2k修复。其实若不是赫尔措格控场好这片儿都不知道要跑到哪儿去了。埃娃·马特斯好棒。音乐很有结构作用。“美国梦的破灭”写得也很有意思。拍卖师笑死人(其实早在纪录片里看过啦哈哈)。片尾动物简直神来之笔。

7.6/8.1 这电影的名字是导演一个同学的名字。导演当年写作文,让同学史楚锡代写,作为报答,他通过电影,让同学不朽。

9.5;看的版本少了八分钟。赫尔佐格的片子怎么也满是隐喻符号

Herzog之三。渐入佳境。精神折磨比肉体折磨更让人难受。

死是唯一的选择。翩翩起舞,不要自以为,也许正被人利用。20110718,13:55

“我的角色没有影子,他们都来自黑暗世界,这样的人物自然没有影子,光使他们疼痛。他们默默地在那里,然后消失。”——赫尔佐格

喜欢德国部分,还有结尾的跳舞🐓。美国梦部分,在荷索自述里就是没有钱,机动、即兴的拍法,看得出来那种游击队作战的散漫模式。德国部分的布鲁诺独奏,老头儿的月光奏鸣曲,还有抓握医生手指的早产儿(几个小娃娃看着都像迷你版的小老头儿,或者金斯基),太触动了。

伊娃问:“你也受过惩罚?”布鲁诺答:“有,但当时的凌虐是有形的,今天他们对你的伤害却是无形的,他们不会拳脚相加,而是彬彬有礼地伤害你。人们的不屑弥漫在空中,清晰可见,这比以前更残酷。”布鲁诺最后坐上的缆车椅背后面写着”is this really me?“

他没能成功融入他国的生活,那里的物质环境更加丰盛,仿佛也更加和平而无人欺负,但他的精神世界却比以往受到了更加强烈的摧残,因为他毫无办法,诸事艰难。导演以不凡的果断与理性逼真记述人物精神和物质上的煎熬的悲惨境遇,不避讳地展现他显而易见的生活与性格上的缺点而没有将其圆润成一个令人讨喜的仿佛完美受害者的角色,并以饱含同情的姿态描述他在另一种环境中生存而缺乏所需技能与毅力时的无助困境。影片具有超强的激发人同理心的力量,但需要超脱角色本身的思考才能领受故事的现实意义以及电影的魅力。

一个精神失常的疯子的故事,人生是如此辛酸。生活就是一脸傻相,一滩狗屎,不幸的事情就会发生在你的身上,然而不会降临在别人身上,不公平,告诉你,没有公平,你活该倒霉,谁叫你善良,叫你傻。再美的旋律也会被不怀好意的人迫害成一滩噪音。摄像美,配乐美,可再美也不能拯救你残破的生命。

感谢EE出了D9终于让我看了完整版~小史同学看着好悲情好心疼

大家都用原名出演。电影特地为Bruno而写。一开始觉得满眼都是Kaspar…然后突然明白,Bruno一直都在演他本人。后半段黑色幽默绽放。Bruno爱弹琴,Herzog就写给他。Scheitz真棒。跳舞鸡弹琴鸡大概是所有人的焦虑人生。(拍卖单口是怎么回事 2018.4.1 天山

不小心瞄了一下簡介嚴重影響觀賞啊... ...

一听音乐就跳舞的鸡,一看灯光就按警铃的兔子,始终逃脱不了一种命运的束缚。史楚锡想摆脱自己的命运,但却又重新走上了犯罪的道路;埃娃不希望再做妓女,但情势所逼,又重操旧业。现实生活中的人们又何尝不是日出而作、日落而息地进行着一种循环呢?

音乐好 普通人在唯利是图的社会难以找到位置 悲剧 循环象征 悲观主义 环境与人性的主题 剥削 人的无能 环境制约的强大 一听音乐就跳舞的鸡

兜圈子的车,跳舞的鸡。西西弗斯式的缆车,最后一张游乐园入场券。

卑命如草芥的微渺灵魂在尘世的苦苦抗争,无形的精神凌辱比肉体的拷打更能摧毁生命。

赫尔佐格剧情长片里少见的现实主义题材,就连背景音乐也罕见地用上了流行音乐。这一次导演彻底展示了对现代性的怀疑,它彬彬有礼、让人无法拒绝,它也冰冷无情随时抛弃每一个人,个体在现代性面前和电影结尾的动物几无区别,价值经由社会判断行为也经由社会规训。

4.5 赫尔佐格展最后一部,赫老与法斯宾德混血之感,比起不正常与疯狂,聚焦的更是边缘的底层,沃伊采克里一句“每个人都是深渊”,也同样适用这部,拳打脚踢的生活是苦,彬彬有礼的逼迫更是悲惨的深渊,绝望的狂欢节,过于寂静的喧嚣;美国部分有一丝出戏,特别是拍卖一幕,是不是赫老趣味发作哈哈

这部电影的叙事风格有一股未开化的生猛:没有什么巧妙撰写的戏剧冲突,但处处都是触目惊心。两个场景后劲很大,一个是Eva为了筹路费出去卖,对不停讲价的猥琐男说做吗50块,脸上满满是对即将开启新生活的期待和欣喜;一个是邻居老大爷端着枪去银行“讨回公道”,拿到钱转头就去小超市买食杂,被破门而入的警察扣押时愤怒又无力地控告着,你们也是一伙的,你们全是一伙的。兔子以为自己真的在开车,鸡以为自己真的在跳舞,鸭子以为自己真的在打鼓,我们以为自己真的在为梦想的生活而奔波。