详细剧情

1956年导演阿伦•雷乃用摄影机带领观众重回奥斯维辛。当年纳粹集中营的旧址上已是一片祥和美丽的野外风光。然而时间倒回到1933年纳粹党掌权之时,整个城市被阴霾笼罩——大片修建起来的集中营房排列整齐,大量犹太人被抓进集中营开始接受非人的折磨和侮辱。这里对人种进行分级,在皮肤上纹上编号,在衣服上缝制等级的徽章。疾病,饥饿,劳役使集中营尸体遍地。1942年希莱姆到访,奉行“破坏”政策,集中营难民进入更加悲惨的境遇,被药品公司买下用作实验。1945年,集中营人数倍增后已不堪负荷,成堆的尸体被推土机推入大坑掩埋......

长篇影评

1 ) “散文电影”冷静的距离感

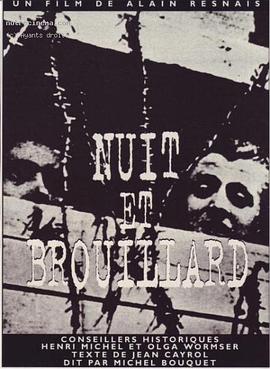

大多数关于大屠杀证言的电影可以被理解为是一手或二手信息的叙述集合。在第二次世界大战刚刚结束时,出现的最著名电影都是从二手的资料、局外人的角度来审视种族灭绝。这类电影现在通常被理解为“散文电影”(essay films),它们来自对事件的当代理解,很少有第一手的视角呈现给大众。它们既尖锐又抽象,运用了冷静的距离感;从学术和理论的角度反映了人类的邪恶、群体思维和种族灭绝的能力。这些电影人也意识到纪录片的客观性和局限性,并没有假装展现出所谓的真相。在纪录短片《夜与雾》(Night and Fog,1956)中,阿仑·雷乃(Alain Resnais,1922-2014,法国电影导演)明确表示,这部电影是他的个人想法和观察载体。不论是一手的资料还是虚构的场景,观众所看到的都只是现实的重建,而不是真实的再现。其他属于这一类别的电影还包括更为抽象但同样伟大的纪录短片《动物之血》(Le Sang des bêtes/Blood of the Beasts,1949)。

存在于证人和证词之间的是诸如纽伦堡审判(Nuremberg trials,1945-46)和后来艾希曼审判(Eichmann trial,1961)等事件的新闻文献。这两者都是以幸存者和犯罪者的证词为中心,但这些叙述并没有像解放集中营中的镜头那样获得同等的文化印记。事实证明,较为直观的“目击者”图像要比详细的证词更有传播力,它可以有助于巩固人们对大屠杀有限的文化理解。这种强调“目击者”的图像往往以狭隘的视角来描述事件,强调的是受害者的身份和痛苦心理,而忽略了他们的坚韧意志和真实回忆。

欢迎关注我的微信公众号:ABAGo

2 ) 《夜与雾》视听语言与思想内容分析(作业向)

片名《夜与雾》出自二战时期希特勒颁布的一项屠杀犹太人的法令——《夜与雾法令》——秘密拘捕或杀死的人就好像突然消失在“夜与雾”中,他们的家人不会收到任何音讯。所以,很容易便知道该片是在揭露纳粹集中营中的种种恐怖暴行。 导演阿伦·雷乃作为法国新浪潮的代表性人物,坚持对二战进行回望与反思,对现实进行主观思考。在《夜与雾》中也可以看到导演本人鲜明的个人风格与镜头语言,不难联想到其后期拍摄的《广岛之恋》、《去年我在马里昂巴德》等代表作品。 在整部影片中导演用黑白与彩色来区分历史与当下,但又多次使用交叉蒙太奇来联系历史与当下。黑白代表着压抑,正如历史所有的沉重感;彩色代表着美好,映射当下难得的宁静。着两种极大反差的画面颜色更是表现了这种宁静下克制的愤懑与悲哀。交叉的剪辑手法更是让观众难分过去与现在,过去是僵死的一张一张照片或人物,现在是流动的景象与建筑,看似矛盾,实则让观众更加深思“战争睡过去了,但是永远睁开你们的双眼”。 接下来是从影片中一些具体的镜头分析该片的视听语言之妙。 在该片开头,首先映入观众眼帘的便是一个彩色的平和草原的远景镜头,可随着导演的移镜头我们看到了冰冷的铁丝网,移镜的同时略带轻快的音乐一同响起,用音乐反衬这平和宁静来的可笑,随后带有一丝诗味的旁白也缓缓道来。接下来的几个空镜头也几乎都是从平和的风景摇或移到满是铁丝网的画面中。背景音传来旁白冷静的声音:“鲜血已经干涸,喉舌已经沉默,相机是这里唯一的访客。” 画面一转,我们看到了整齐划一的士兵动作,摘自《意志的胜利》中发动战争时的一系列镜头,并且均是黑白画面,配上节奏感极强又充满跳动性的音乐,似乎是在嘲笑这如牵线木偶般的人与这恐怖游戏般的战争起始。 在众多犹太人登上火车后,一段有趣的交叉蒙太奇出现了,黑白画面里在夜与雾中行驶的车厢接到彩色画面的火车轨道,配上反问式的旁白:“今日,在相同的铁轨上阳光普照,我们沿着它们漫步,在寻找什么呢?是当车厢门打开,跌落在地上的尸体所留下的痕迹吗?”一条铁轨改变了无数人的命运,生与死只在那一线之间。 本片在镜头运用上还有最突出的一大特色便是对于特写的运用。在展示集中营内人们的穿着打扮时运用各种大特写给人以简洁有力的感官刺激;在展现堆满头颅的盆、堆满尸体的沙滩、推土机变成“推尸机”、扒了皮的脚以及各式各样的死状时更是挑战观众的感官,让观众直面死亡与恐惧,直面历史与战争。提到特写,在影片后半段有一系列的成堆的生活用品的剪接,直到一堆女人头发上摇到成山的头发的镜头出现,毛骨悚然,画面一转观众得知这些头发都被织成一捆又一捆布,接下来是被当作肥料和肥皂的骸骨与尸体,以及透过镜头便可猜到旁白未说出口的用皮肤做成的画,接连的特写刺激着观众的每一根神经,究竟,多少人死了?或者应该问,究竟,还有多少人活着? 其次,本片对于声音的运用也是充满了巧思。除了以上所提到过的配乐外,导演还刻意的剪进了许多人说话的画面,但是同期声被消音,只用背景音乐在进行着声画对位。也许在导演的眼中,一切的语言都是苍白无力的,片尾的那段法庭辩护最为精彩,我们看着一张张狰狞的面孔与一张一闭的嘴巴,却只听到旁白伴着配乐静静说到“‘我没有责任’,囚犯长说;‘我没有责任’,军官说;‘我没有责任’,那这是谁的责任”。 总的来看,影片的镜头总是直接的展现集中营的种种恐怖,如人们手捧着他人的头颅毫无感情的运送到指定地点;但同时又充满了克制,没有刻意的煽情也没有感性的引导,只是用镜头去呈现最真实的画面;同时近乎诗化的旁白准确有力但又不断地去反问观众,反问历史,反问今日。 影片的最后是一段彩色镜头的剪接,但不再像片头有美好景色的铺垫,而是直接呈现跳脱出的钢筋与怪兽般的废墟,但旁白依旧沉静的述说着“当这些画面变成过去,我们假装再次充满希望,好像集中营里的苦难就此痊愈。我们假装这一切只会在特定的时间地点发生一次,我们对周围的事物视而不见,对人性永不停歇的哭喊充耳不闻。”我们无法看到铁丝网后一张张麻木又渴望自由的脸,只能发现盖着铁丝网影子的那一片无比肥沃的草地。

3 ) 《夜与雾》:当我们用现代性的视角重新审视历史

第一次听到《夜与雾》,我认为这是一个充满诗意柔和的片名,却不曾想到背后残酷的现实令人不寒而栗。当阿伦·雷乃受到法国二战委员会委托拍摄一部控诉纳粹暴行的短片时,他说:“1945年至1946年拍摄的集中营的纪录短片没有真正影响大众,我想把《夜与雾》拍成一部大多数人都想看的影片。我认为,如果影片拍得很有诗意,必能给人留以深刻的印象。”

影片仅有的32分钟,旁白朗读着诗歌般的独白,不带一点感情地陈述着犹太人大屠杀那段历史,让影片充斥着麻木感与无声的绝望感,丝毫没有减弱历史的残忍,使所有人陷入无尽的沉默。

影片中有两个重要的时间点,第一个是1933年。一个不允许任何反对声音的民族——纳粹党开始行动了。一套自上而下的分工明确的体系逐渐形成。首先他们雇佣工人开始建造集中营,值得一提的是建造集中营与建造外面任何一座建筑毫无差别,拥有承包商、评估、竞标等一系列流程。接着他们逐渐将犹太人驱逐出罗马、布拉格、塞进逼仄压抑的集装箱内,不分昼夜、饥饿难耐、精神崩溃。就是这样,黑夜中的列车在夜与雾之间拉开死亡的序幕。

第二个是1942年,希莱姆的出现,绝望中等待救世主弥赛亚的犹太人等到的只有希莱姆一句“我们必须有效率地消灭这一切。”他们精心制作高效的屠杀方案,并一层层下达命令,让犹太人自己建造自己的坟墓。从来都没有人提出反对的声音,只有机械的服从。

是什么让希特勒荒诞的构想在20世纪这个人类文明已经高度发达时代成为了现实?

为什么历史上从未有过像犹太人这样如此高效地集中性的屠杀?

齐格蒙·鲍曼在《现代性与大屠杀》一书中认为,大屠杀这样灭绝人性的惨剧是其设计者、执行者和受害者密切合作下的社会集体行为。一个反犹主义空想式的领袖,一个高度集权、暴力合法的国家,为执行者的暴力赋予了权力。与此同时德国社会制造的自欺欺人的社会氛围,让每一个执行者对自身行为深信不疑。高效且分工明确的劳动分工机制,更是让一个个执行者们被一个个“中间人”挡住视野,难以认为个体行为与大屠杀有关,但却是执行者们一点点将空想变为现实。在《夜与雾》结尾,二战结束对战犯的审问中,囚犯长说:“我没有责任。”高级军官说:“我没有责任,我所做的只是服从希特勒的命令。”正是如此,当暴行的命令通过一层层下达,稍稍带上一点社会舆论氛围的营造,参与暴力的每一个人都会对自己的行为深信不疑,将暴力逐渐合理化。

由此可知单纯的利用种族仇视是不可能造成如此高效的屠杀的,成熟的现代工业体制让大屠杀在这个理性的世界变得可以想象。因此,个体永远都无法承受起大屠杀的责任。现代性没有磨平人类的粗糙,现代性失败了。大屠杀是现代性的失败,也是现代性的产物,现代性即是人类的高级文明象征,也是人类发挥兽性的工具。现代性高度集中的工业运作机制将现代社会引入黑暗中。

在电影技术飞速发展的时代,我们很难想象仅仅利用简单的音乐烘托、人物的旁白、黑白与彩色素材的拼接能够迸发如此惊人的力量。电影从来都没有直接从一种主观的方式将镜头直接对准集中营内部,或是用翔实的历史资料来讲述过去。导演选择将视角放在了现在与过去,带引观众慢慢走入集中营,将画面在历史资料的黑白影片与阿伦·雷乃拍摄的彩色画面来回切换,今日的荒凉与昨日的喧嚣形成鲜明对比。另外,阿伦·雷乃利用大量的照片进行故事讲述,一个个具体的事物,将事实赤裸裸的展示在人们面前。受难者的无力感和绝望感充斥着屏幕,栅栏内的人们四目无神的望着外面的世界,只有无法逃避的顺从。

令人印象深刻是,在讲述集中营毒气室的部分,并没有直接呈现历史资料,而是从另一个更有力的角度出发,镜头缓慢推向今日荒破的毒气室顶部,看到的是混凝土上一道道指甲划出的刮痕。让观众瞬间情绪带入到毒气室内,逼仄中绝望求救的犹太人似乎就在眼前。与此同时,也在提醒着观众,毒气室顶上的划痕仍旧存在,残酷的一切不能停止控诉。

影片最后提到:

“我们假装它只会在一个地点一个时间发生一次

我们对周遭视而不见

假装听不见人类不停的哭泣”

处于21世纪的我们,对奥斯维辛上空飘扬着焚烧尸体的烟气,对毒气室内充满指甲划痕的混凝土墙,对为修建采石场天梯死去的3000西班牙人,又存有多少清晰的记忆呢?鲜血为何干涸?舌头为何沉默?

威廉·福克纳说:“过去从没有死去,他甚至没有过去”,从某种意义上讲,当代社会是某种现代性的发展与延续,我们依旧生存在高效、工业化的现代社会之内,我们寄居于充满钢筋水泥的丛林之中,我们顺从于时代的洪流。没有人能够站在高塔上瞭望世界,时刻提醒新的野兽即将来临。没有人能够知道野兽将以哪一种方式重新出现。

鲍曼在书中最后提到:“只有在政治与社会纷争的嘈杂中,才能最清楚地听到个人的道德良知发出的声音。 所以我们的社会需要多元化的声音。”

当我们凝视那片荒野,重新审视历史与当下,当我们不在假装对周遭的世界充耳不闻,或许我们才不会再次陷入那无尽的黑夜之中。

ps:第一次写影评发在豆瓣上,这是我准备制作为b站视频的文稿,因为事情太多不清楚什么时候能够做出来,就先发豆瓣了。

4 ) 睡过去了的战争

《夜与雾》摄制于1955年,是关于大屠杀的最早的纪录片之一,也是第一批用电影化手法描述大屠杀的影片之一。

从安静祥和的乡村景色拉到狰狞的铁丝网,第一个镜头就显得惊心动魄。整部电影只有32分钟,穿插着集中营遗迹和1941-1945年集中营纪录片和照片,阿伦·雷乃用平行蒙太奇的手法将现在集中营的断壁残垣和过去死寂的恐怖一一展现给我们。想起作为自然人,万物是平等的,但作为社会人会平等吗?屠杀、灭绝、战争让我觉得平等无从谈起。在希特勒心中,他有认为过该尊重生命吗?我提了个愚蠢的问题。

影片中的鲜血已经干涸,喉舌也早已沉默。伴随着饥饿,病痛,负重的工作随便在某个地方,孤独的死去。其中有句台词:为那些在月色下撞见醉酒的囚犯长的人们哀悼吧!囚犯长们随意掌控着他们的生死,就像玩具一样。

人们被杀害后,留下的鞋子,头发,梳子,刷子等物件成了战争的候补站,数量惊人。

战后纽伦堡国际军事法庭审判纳粹战犯时,囚犯长们说自己没有责任,纳粹长官说自己没有责任。 二战前欧洲犹太人人口合计约为 :970万,二战时期被屠杀犹太人数量约为:570万,约占总数的58.3%。 这些约570万的的死亡人数又是谁的责任?!恐怕数字都是冰冷的。

“也许残酷荒谬的历史已经过去,

但记忆是如此可悲有难以除去。 ”

“希望,

所有的战争都能睡过去,

且,永不醒来。”

且,永远不要醒来……”

5 ) 《夜与雾》——建筑是沉默的主角

直到我们听到“集中营”这三个字在低沉平静的旁白中出现,直到他说:“鲜血已经干涸,喉舌已经沉默,而相机是那里唯一的访客。”

只有短短30来分钟,现存的遗迹与历史的镜头相互交替,彩色影像与黑白照片反复穿插,旁白带点冷酷的平静,一字一句,似乎丝毫不带感情的冷漠,却另有一种直击人心的力量。

那是真正的冷眼旁观,它不想歌颂什么,不想褒扬什么,不想解释什么,不想反思什么。它只是试图呈现一种真实,然而这种真实太残酷。在这里,所有的人们,一个名字,一张脸孔,已经无可奈何地湮没在时间的久远中——“谁知道任何事情?关于这些集中营的真相,除去那些修建者,以及不可思议的生还者,我们还指望知道什么真相?”只有集中营里的那些建筑,所有灾难的见证者,在岁月中一直沉默,直到好奇的人们去触摸它斑驳的痕迹,才或许可以窥见那些尘封历史的一角。

不妨看看这些沉默的主角告诉了我们什么——

“这里是故事发生的场景,可以用来兼做马厩、车库或工厂的建筑,土壤贫瘠,现在变成了一块荒地,还有漠然的秋日天空。我们只能靠这些遗留下来的东西,来想象那些撕心裂肺哭泣的夜晚。”

澡堂消毒间:在清洁卫生的借口之下,赤身裸体的难民丢失了所有的尊严。每一批新进的难民,脱光了衣服,排着队,走进这里,然后剃头、纹身、编号,贴上政治标签。

宿舍:临时搭建的木板房,三个人挤一张床,狭窄拥挤的容身之处。睡眠也成为了一种威胁,无法用言语或者想象来衡量它,没有边界没有休止的恐惧。谁也不知道纳粹党什么时候会进来,带着死亡的讯号。这些砖木结构的宿舍,弥漫饱受折磨的梦。而我们只能看到表面。

公共厕所:一个狭长的空间,一条长沟盖着水泥板,上面有圆形的孔,没有隔间。每天只能喝汤,骨瘦如柴的人们晚上要上厕所七八次,只能祈祷起夜的时候不要遇到酗酒的囚犯长。他们恐惧地互相查看是否有相似的症状:尿血是死亡的标志。

公共空间:每一个集中营都各有惊喜:管弦乐团,动物园,植物温室,修建集中营时保留的古树(多有文化底蕴的建筑师),孤儿院,给老弱病残者暂时修建的木板房……而无论如何,他们的世界只是一个孤独的单体,被哨岗包围着,外面的世界对他们来说是另一个宇宙。

绞刑的刑场:他们有自己的绞架和刑场。11区的院子被单独隔出来,用来处决犯人。它的墙上有保护避免子弹反弹(“人性化”的设计)。

医院:这栋放有病床的20号楼让人误以为是真正的医院,但其实这里只有死亡。药是假的,不管是什么病症,只用一种药物。饿极了的人只能吃自己的被子。最后,死在这里的人都变成一种模样:骨瘦如柴,双目圆睁。

手术区:21号楼。千万别以为自己在一家真正的诊所,尽管它看起来是那么一本正经。镜头扫过冰冷的水泥手术台,似乎能听见水龙头滴落的水声。下水管道应该已被染成暗红。

担架后面是什么呢?截肢手术,试验性质的切除手术。大医药公司把有毒化学剂的样本送去集中营,那些侥幸活下来的人们,被阉割,用磷烧灼过的肌肤……

妓院:写着24号的红砖房,只为囚犯长级别以上的人们准备。里面的女人相对过得好点,但也注定只有死路一条。

监狱:一切言语在这些牢房面前都显得苍白无力,难民既不能站着也不能躺着,男人,和女人在这里接受一系列的折磨,我们隔着完好无损的砖墙,无法想象的折磨。

焚尸房:他们讨论计划,制作模型,让囚犯自己来修筑,自己的坟墓。从外面看,焚尸房就像张风景明信片,今天,游客在它们外面拍照。不曾想过,当焚尸房不够用的时候,成堆的尸体就在他们拍照的地方点燃,脚下的每一寸土壤都渗着难民的骨灰。

毒气室:从表面上看,毒气室跟其他建筑没有任何区别,里面,看起来则像是欢迎新来者的沐浴室。天花板上悬挂着铁质的喷头,只是里面喷出来的并不是水。厚重的铁门,关上了就无法再打开。我们无法知道里面死过多少人,唯一的痕迹是天花板上的指甲刮痕,就连混凝土都被抓出裂痕。

仓库:所有难民的遗物都被当成纳粹军的战争储备被保存了下来。大堆的眼睛、梳子、衣物,堆满了一个个仓库。还有一些仓库,全部堆满女人的头发,用来织布,十五分尼一公斤;堆满骸骨的,用作肥料;尸体,用来制作肥皂。那皮肤呢……旁白停顿了,镜头在一幅幅皮制画上无声掠过,毛骨悚然。

于是集中营就这么建了起来,像运动场、酒店一样,没什么两样,通过商人、评估家竞标。没有什么特定的风格,车库风格、阿尔卑斯风格、日本风格。纳粹把这里伪装成一个真正的城市,医院、红灯区、住宅区。冷静的建筑师甚至只设计了单行道的门——因为不会再有人往外走。

“当这些画面变成过去,我们假装再次充满希望,好像苦难就此痊愈,我们假装这一切只会在特定的时间地点发生一次,我们对周围的事物假装看不见,对人性永不停歇的哭喊充耳不闻。”

在看了南京南京后,再看这部影片,那深入骨髓的寒意就跟难民们的战栗和恐惧一样,无法用一切言语述说。私以为,这种赤裸裸的,不加以一丝一毫掩饰的震撼比单纯的歌功颂德空喊口号更甚。因此,当看到影片最后展现的画面是用推土机把成堆的尸体推进万人坑的时候,我终于忍不住闭上眼睛。

6 ) 血已干了,舌头已沉默

历史顾问:奥格.温舍亨利.迈克

音乐:汉斯.艾斯乐

文字:詹.卡路

摄影:格斯林.克罗科萨卡.威尔尼

监制:爱多德.幕思卡

全部台词:

一块样和的土地

或是乌鸦盘旋杂草茂盛的牧场

或是汽车农民和夫妇们走过的路

或是拥有尖塔和集市的度假村

都可通往集中营

史都佛,欧兰尼伯,奥司威士

纽恩甘,贝尔森拉文布拉克,大磋

这些名字和地图上及导游册上的没什么两样

血已干了,舌头已沉默

现在这里唯一的拜访者是照相机

一种奇怪的曾遭囚犯践踏的小草覆盖了小路

现在没人从电线下经过了

只有我们的脚步

1933年

新政党掌权

国家不可存在异见

不可有抱怨或争吵

新国家开始运转了

集中营像运动场或酒店一样建了起来

通过商人,评估家竞标

毫无疑问存在一到两个贿赂

没有特定的风格留下了想象空间

阿尔卑斯风格

车库风格

日本风格

无风格

冷静的建筑师设计了每人只经过一次的门

同时,一个德国工人勃格

以及一位阿姆斯特丹的犹太学生斯特恩

克拉柯夫的一位商人斯摩斯基

还有波尔多的女学生安妮特他们过着平常的生活

并末意识到几百里外一个地方正等着他们

“天,他们的住所准备好了

就等他们进驻了

他们在华沙被抓住

被驱逐出罗兹和布格拉

布鲁塞尔,雅典

萨格浴布,敖德萨或罗马

被监禁的匹斯维尔斯

在维西沃被俘获

反抗的人们聚集在广场

这些人,是意外地错误地或偶尔被抓到的

开始向集中营迸发

火车被密封和锁起来

“百个人挤在一节车厢里

没有白天黑夜,只有饥饿口渴、窒息和疯颠

一封信飘到地上会有人发现吗?

这是死神的第一步行动

第二步是让火车在有雾的夜晚到达

如今,在同样的车轨上阳光普照

我们沿着它缓缓地走在寻找什么?

是车门打开是掉下来尸体的痕迹?

还是被枪口指着去集中营的人们?

在吠着的狗和刺眼的探照灯中

映衬着不远处火葬厂的火光

任何一个夜景在纳粹党人心中部是珍贵的

第一次看到集中营以为那是另外一个星球

澡堂消毒

以卫生的为借口

赤裸剥夺了囚犯的所有尊严

刮脸

纹身

号码

分成不可理解的等级

穿蓝条制服

有时以教令分等级

称为“黑夜与雾”

政治囚犯佩带红色三角形

而其他普通囚犯佩带绿色三角形

高一级的,是囚犯头

几乎都是普通囚犯

更高级的是纳粹党卫军高高在上十尺以外就要打招呼

最高级是司令官监管日常事务

他假装对集中营一无所知

又有谁知道呢?

集中营的实况被建造者所鄙视

对于在里面受刑的人来说是深不可测的

我们了解实况为的是什么意图呢?

木房子里三人一铺床

在他们挖过地洞里

提心吊胆地吃东西

睡觉也随时有威胁

他们的真实情况非描述和想象可反映

没有尽头的恐惧

他们可能需要稻草当床垫于是在餐具室里,保险箱里

常常发生激烈的抢夺毛毯事件,引致告发和诅咒

每天听到很多人发号施令

纳粹党卫军突然出现

殷勤地巡查和说说笑话

在这座充满疆梦的砖房里

我们可以为你们展示的只是表面

这是布局

留下来的房子做了马房车库或车间

可怜的土地现在变成了废墟

片冷漠的秋季的天空

留给我们想象夜里令人毛骨快然的哭喊

检查虱子,唠叨的嘴巴

尽量早些入陋

破晓就要醒来

检查在夜里有没东西被偷了

凌晨5点,检阅广场上无数次的集合

夜色掩盖的大家的轮廓

一支管弦乐队演奏小歌剧里的进行曲

这时囚犯正往采石厂或工厂去的路上

雪天里劳动很快就冻僵

在酷热的八月里劳动会因口渴和痢疾倒下

3OOO西班牙人在建这条梯时死去

这条梯通向莫塔森采石厂

在地下工厂工作

月复一月,他们挖洞埋葬,剥皮,杀人

他们有女人的名字多拉,劳拉

但这些7O磅的工人靠不住

纳粹党卫军看管和监督他们

他们回营前要集中受检查和搜身

乡村的标志指引回家的路

囚犯头的唯一任务是统计每天死去的人数

囚犯们再次遇到了困扰

食物

汤

每一汤匙都无价

吃少一汤匙就少活一天

2到3支烟换一碗汤

那些弱小者无法抵御别人的抢掠

他们只好吃雪或泥浆

在某地方、任何地方倒下,孤独死去

厕所及环境

每晚7到8具胃部肿胀的尸体倒在这里

汤是利尿剂

可怜的人在月光中撞上了醉酒的囚犯头

囚犯恐惧地对望

看是否有相似症状

流血是死亡的先兆

黑市:秘密购买售卖和杀害

他们会把朋友叫来说闲话

组成反抗队

社团逐渐形成特点是恐怖和恐惧

但没纳粹党卫军和他的口号那么嚣张

干净纳粹党卫军就是健康

劳动就是自由

每人有应得权力

虱子意味着死亡.纳粹党卫军军官还有什么可说呢?

每个集中营都有令人意外之处

交响乐团

动物园

希姆莱培育稀有植物的温室

布痕瓦尔德的橡树

他们保留了橡树把营建在周因

孤儿院虽是暂时的却常常修营

残废者兵营

在这些时候真实的世界,以前的世界

它样和的景色仿佛看不到太遥远

但那只是囚犯的幻想

他的世界如此接近包罗万有的宇宙

被检察岗包围着

士兵在这里站岗

监视罪犯

找机会把他们处死

所有一切只是辱骂和惩罚

及羞辱的借口

点名需要几个小时

床铺得不好要挨2O下誓棍

防不服防不要企求上帝保佑

他们有绞刑和刑场

U区的这个园子很隐蔽

特别作为执行死刑之用

墙壁可挡住弹起的子弹

火车从哈森开来

载着不会再见到的乘客

这“黑色火车”夜里开出并从此杏无音讯

但人是坚韧的

虽然身体疲惫但脑子还在运转

劳动时手里缠上绷带

他们做汤匙、木偶,藏起来

圣物

盒子

他们偷偷写信、纸条

使脑子灵活和保持梦想

“小龙虾与章鱼”

他们向上帝诉说

他们曾组织政治团体

反对普通罪犯管理日常事务

他们照顾病弱的朋友

他们分享食物,互相帮助

最后,用痛苦的心情

把即将要死去的人送去医院

看建筑似乎是一家名副其实的医院

希望真正能找到病床

但真正的死亡威胁来自注射

药是假的穿的衣服是纸做的

所有的疼痛和疾病都应用一种药膏

有时饥饿的病人把衣服吃了

最后,所有的病人都一样

不清楚年龄的尸体瞪着眼睛

有手术区

这是你会以为自己真的到了诊所

位纳粹党卫军医生

“个可怕的护士

但表面背后是什么?

无意义的手术,切割手术

实验性切割

囚犯头和纳粹党卫军医生一样,那起手术刀

一家大化学公司把有毒产品样品送到营里

他们或者会买一批囚犯做实验

几个实验品可以幸存

阉割

用磷烧

一些人留下终生烙印

虽然可以逃离集中营回到家

囚犯一到就要柏证照

名字也很重要来自2O个国家的名字

填满了几百本册子,几千个文件

红线划出死去的人

囚犯们对此痛恨致极

因为纳粹党卫军和囚犯头总把名单搞错

这些是营里的头

囚犯头有独立的房间可以储存物品

还可以在夜里接待亲信

司令官的别墅在附近

他的妻子负责打点家事

和其它驻军地一样

虽然她会有点闷

战争似乎不想结束

幸运地,囚犯头有妓院

那些女人生活好些但和其他人一样注定要死

有时这窗里会掉出给窗外朋友的面包

因此纳粹党卫军建造一座真正城市的外壳

有医院、红灯区、住宅区

还有监狱

不用描绘这些监狱里会发生什么事了

在这样的笼子里囚犯不能站不能躺

女人和男人被系统地折磨致死

通风口不隔音

1942年

希姆莱到访

我们必须有成果地破坏“

把生产留给技术人员

希姆莱把注意力放在破坏上

他们研究计划

模型

他们实施了由囚犯自己执行

火葬厂外观像一张名信片

如今旅客在它前面留影

欧洲到处是充军

火车失去了方向停下,又出发

被炸,然后到达

对于某些人来说灾难已降临

对于剩下的人时日也不多了

左边的要劳动,而右边的

这是在集体屠杀前柏的

人手屠杀花费时间

所以买了几罐毒气

毒气厂无任何特殊标记

里面看起来想洗澡房在等待新一批人到来

门锁着

有人看守

你必须知道的是

手指甲抓在天花板上留下的痕迹

虽然已盖上混凝土

火葬场应付不来就要用柴火

不过灶子一天可以处理几千人

所有都保存下来

这些是纳粹党人战争中留下的

这是他们的仓库

只有女人的头发

1千克15芬尼,用来做布

骨头

至少是肥料

而尸体,一言难尽

用尸体做肥皂

这是皮肤

1945年

集中营越建越多,都满了

1OO,OOO人的住所满得爆炸

重工业对纳粹党卫军源源不断的劳力产生兴趣

工厂有自己的集中营受纳粹党卫军管制

司泰亚克虏博军火商,横抠

伐崩,西门子和赫姆这些公司都在这里找工人

如果纳粹党赢得战争

这些新城是经济的一部分

但他们输了

没柴火葬,没面包给囚犯

集中营的街上堆满了尸骸

Typhus

当协约国打开门

所有的门

囚犯在一旁观看一点也不理解

他们自由了吗?他们可以正常生活了吗?

“不是我的错”囚犯头说

“不是我的错”军官说

“不是我的错”

那是谁的错?

现在池塘里冰冷的水和垃圾

把密密麻麻的坟墓填平了

水寒冷而泥泞就如我们的记亿

战争已经平息

但我们不能闭上眼睛

营周围的检阅广场上重新长出青草

被遗忘似的村庄依然危机重重

火葬场已废置了

纳粹的罪恶已成为如今孩子们的戏剧

9OO万阴魂游荡在这郊区

有谁能从这了望塔望里

提醒大家新的刽子手的到来?

他们的面目真的和我们不同吗?

在我们中间囚犯头还苟延残喘

复生的军官及不为人知的告密者

有人会拒绝相信或随即抛诸脑后

我们用真诚的目光审视这些废墟

仿佛以被粉碎的怪物又重新甸甸在碎石上

当回忆回到过去我们假装重恰希望

仿佛我们及那些在营中被躁瞒的受害者得到治愈

我们假装它只会在一个地点一个时间发生一次

我们对周遭视而不见

假装听不见人类不停的哭泣

资料片,照片,旁白,对比与平移。物化的人群与去人性化的对立面,默许与敌意,无可抗衡的打压与无从逃避的接受。与关于集中营的所有纪实都是先天条件优秀的恐怖片。

记忆与遗忘是雷乃电影的恒久母题,本片是这个母题的起始点。雷乃制作本片时,将过去和现在(发生法西斯暴行的时间和拍摄本片的时间)截然分开,用黑白片表现集中营残酷的过去,用彩色片表现集中营宁静的现在。小说家让·凯罗尔(Jean Cayrol)撰写的解说词为本片增添了无比强烈的震撼力。(via时光网)

当我们把历史上一个重大的时刻——无论是33年的德国还是66年的中国——简单地贴上疯狂的标签来打发的时候,这不仅意味着评价者的一种缺乏根据的道德上和理性上的优越感——“如果是我的话肯定不会那样子”,而且意味着对于自己所处的时代是和“疯狂”泾渭分明的正常世界的盲目自信,无法注意到二者之间其实只有模糊的边界,因而更容易跨入其中。

控诉,不要停止控诉。真实,不能遗忘真实。没有任何修饰与遮掩,用无法回避的图片和影像抵达恶与暴力的极端。纳粹集中营,是超乎想象的人间炼狱。不在历史现场而通过镜头的凝视,恐怖已经与观众隔开了一定的距离。尽管如此,这部半小时的纪录片还是会让人毛骨悚然,那种震撼超过《辛德勒的名单》。

能在有限资料和时间中,制作出一部从艺术和思想内涵上都属上乘的作品,实在难得。彩色与黑白的交错令人陷入不真实的梦境,却好像不断的用现实提醒你这一切都曾真实的存在过,永远不会被抹去

二战题材的影片看了那么多,依然会为之震撼。与其他电影不同的是,这里经重新剪辑后展现的就是事情真实发生时的样子,因而更加触目惊心。漫山遍野的女人的头发,用尸体做出的肥皂,代表了多少往生。“这不是我的错。”那是谁的错?

“当回忆回到过去,我们假装重拾希望。我们假装它只会在一个时间一个地点发生一次。我们对周遭视而不见。假装听不见,人类不停的哭泣。”

在这些年所见所闻所历的映衬下不觉得多么恐怖,一直是这样的。但影像资料展示的残酷仍无比震撼,配合克里斯·马克参与改写的文本强力地给出提示/警示:打着瞌睡的浩劫还睁着一只眼伺机而动,永远不要以为这种事情只会在一个地方发生一次。它应该被反复不断放映和观看,借用映后讲的一句话,痛苦会随着记忆延续,但遗忘会让悲剧重演。黑白与彩色的交替间,历史的幽灵正在集体的遗忘中游荡于现实。“不是我的责任。”那是谁的责任?|从映后谈中了解到,本片从创作、制作到审查、上映、发行,从形式考量、美学思考到影像选择、文本写作,全部都是穿过浓浓夜雾才聚拢起这32分钟的光。伟大的电影。

没想到阿伦·雷乃还拍过一个集中营的记录短片,虽然已经看了不少关于集中营的文字描述和电影画面,但是看到毒气室天花板上手指抠下的划痕、满屋子成堆的女人长发、盟军开着推土机收敛尸体的画面,还是让人头皮发麻。结尾的一段解说词也很有力:我们之中有谁还在警惕新的处决者的到来?他们的面孔真的会和我们不同吗?当这些画面成为过去,我们假装再次充满希望,好像集中营的伤痛就此痊愈。人们拒绝相信或只是短暂地相信这一切。我们告诉自己这是特定时间地点发生的特殊事件。我们继续对周围的苦难视而不见,对那些从未停止过的哭喊声充耳不闻。

“为了证明过去的某种非记忆关系,即旨在从历史中抽取纯变化和让现在本身事件化的问题,不局限于福柯自己调查过的语境。”“雷乃曾经在一次关于这部影片的精彩采访中多次提到过他想躲避两种危险,第一种是记忆胜利的危险,这种记忆重提过去的罪行,以便更好地宣传对敌的胜利,与死者建立某种感激的关系,就像建立死者纪念碑一样。”

虽然这是一个纪录片,但是里面有鲜明的风格。从安静祥和的乡村景色拉到狰狞的铁丝网,第一个镜头就显得惊心动魄。那些黑白资料片、照片和彩色影像的对比,也给人一种从历史中挖掘细节、从平静中寻找震撼的感觉。那些缓缓平移的镜头,跟《广岛之恋》中的影像很相似。看这部片的过程中,我感觉地狱原来不只有一个,而是在世界各地有分店的,因为纳粹集中营跟中国的夹边沟右派劳改农场何其相似呀,只是后者没有毒气室而已。

“当回忆到过去,我们假装重拾希望,仿佛我们和那些被蹂躏的受害者已得到治愈,我们假装它只会在一个地点一个时间发生一次,我们对周遭视而不见,假装听不见人类不停的哭泣。”

阿伦·雷乃成名作,也是他对记忆与遗忘母题探索的开始。彩色现实影像与黑白历史纪录形成残酷对比,在诗意旁白解说和隐忍克制的镜头下,纳粹大屠杀的非人罪行震撼着每一位观众,触目惊心的场景(推土机埋尸,成山的头发与碎尸)令人不寒而栗。30分钟的纪录片和9个多小时的《浩劫》同属必看经典。(9.5/10)

日翻所有同类型

千钧之力。32分钟的时常当中包含了近乎有关纳粹集中营的值得探讨的所有元素,无论是黑色幽默还是冷静审视都恰到好处,当然最震憾的还是那些令人作呕的画面。《夜与雾》和《浩劫》简直就是大屠杀历史纪录片的两个极端,一长一短,一个快一个慢,一个影像一个口述,但相同的是让人瞋目结舌的震撼。

【我们对周围的事物视而不见,对人性永不停歇的哭喊充耳不闻。】集中营,从现在的荒芜追溯到那段人性泯灭的历史,从一个个具象的物体出发,扎根于坚韧的细节力量和冲击,现在荒凉和往日热闹的对比,对历史充满思考和嘲讽,每一帧画面都冲击着心灵,精美如黑色诗歌一般的解说词,让这个纪录片更有张力。

“NN”意味着无人知晓 摄影机是唯一造访者,它穿过平和的土地与空无一人的奥斯维辛废墟,《夜与雾》彩色—黑白用来处理现在—过去,或平和—恐怖。纳粹阅兵与触目惊心的集中营定格,但美感却来自左岸派详尽而文学化的画外音叙述,其与残酷的黑白影像并置,因此,恐怖才能够被称作“极端的”。

这个世界想当魔鬼的人依然很多……

是否是潜意识里每一个人都知道人性之恶能残忍到何种程度,所以时常选择麻木与健忘来对待触目惊心的历史。看到不少以为自己不会再对纳粹恶行感到惊讶,但看到堆积成山、被大卸八块当做原料的尸体仍感到心中一颤。

内心翻滚却什么也讲不出来,赞配乐。